ベトナムで抑圧された生活、育んだ関係をアーカイブするディン・ニュンさん

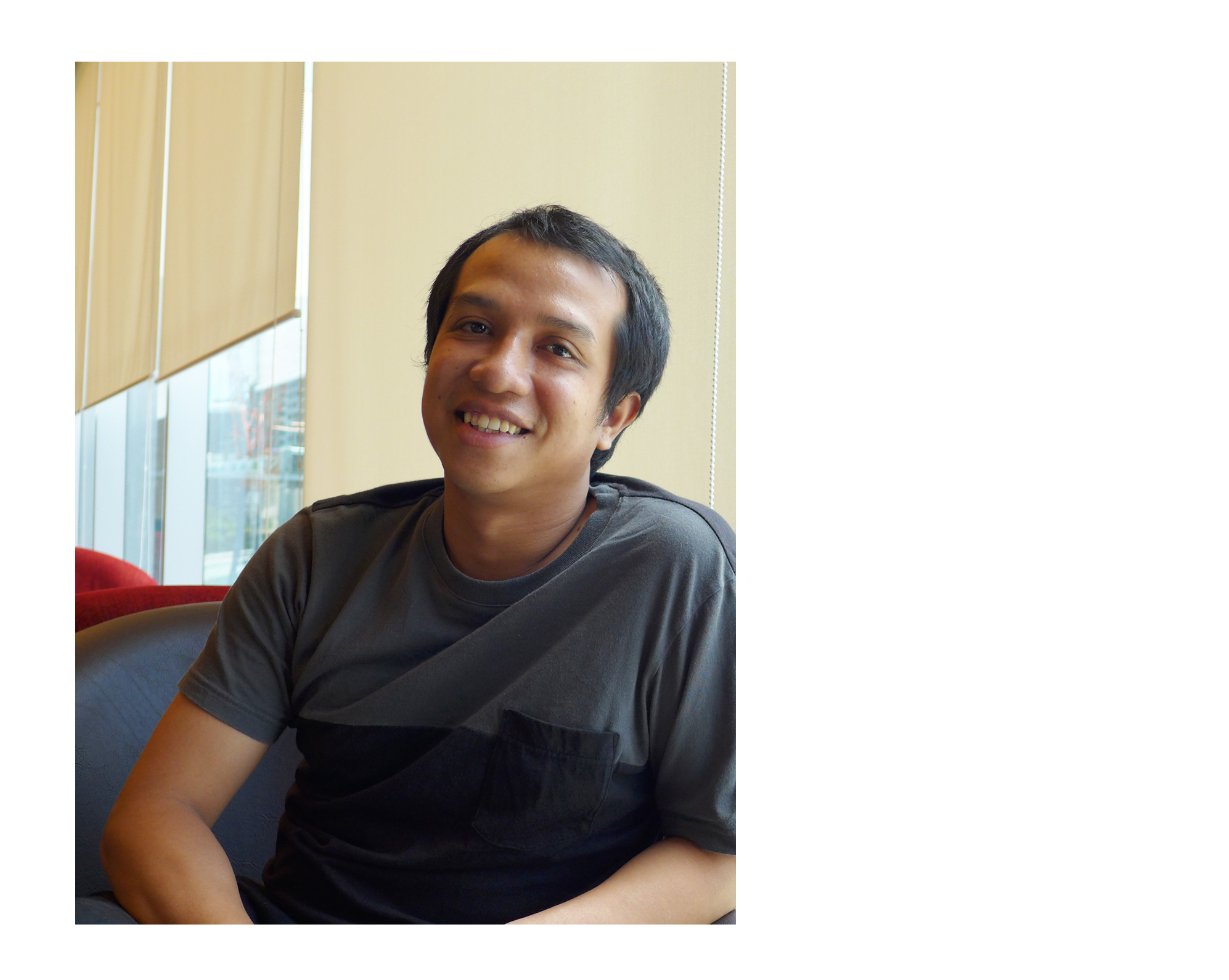

/3週間のタイ・ベトナム滞在の終盤、暑い6月最終週。ベトナムの女性やセクシャルマイノリティの人々のストーリーを形にして伝えるディン・ニュンさんに出会いました。忙しいなか時間を割き説明してもらったその興味深い活動を紹介します。

ニュンは謙虚で自らの肩書きを名乗ることに戸惑いを見せるが、その活動はアーカイブからアート展示のキュレーション、ワークショップの指揮と幅広い。初めて彼女のことを知ったのはリサーチの過程でイギリスのザ・ガーディアンの記事を読んだ時だった。そこには彼女が、ベトナムの抑圧されたレズビアン、ゲイ、トランスジェンダー、バイセクシャルの人々の所有する、とてもパーソナルなものをアーカイブしていると紹介されていた。その記事の話をすると、ニュンは「“アーカイブ”と一言で言ってもとても奥が深い分野で、それをしっかりと理解できているかは分からない」そう言って自身を“アーキヴィスト”というのを拒んだ。

アーカイブはハノイの非営利団体The Consultation of Investment in Health Promotion (健康とジェンダーの平等に向け活動している)の企画として始まり、2009年、彼女はそれをリードする人材として採用された。その目的は“伝統的な家族”を重んじることの多いベトナムで、思いを隠したり隠されてきたセクシャルマイノリティに関する所有物などをアーカイブしウェブサイトで公開すること。企画を進めるにあたりとにかくたくさんの資料を読んだニュン。新聞記事は図書館で探し、キーワードだけでは見つけられない記事も多く苦労したようだ。しかし面白い発見もあり、「1975年以前の記事でとても興味深いものがいくつかあった」と興奮気味に話す。1975年はベトナム戦争が終戦した年である。

ただモノを集めるだけではなく、それを保存し、情報を整理し公開するという大仕事を苦戦しながらも、実際にやりながら学んでいった。誰かからモノが送られてくることは少なく、話をシェアしてくれた人に直接なにかを提供してもらうようにお願いした。2010年にはレズビアンの人々とその友人たち50人で1日限りの展示を行った。「何ヶ月も準備したけど、1日だけ。メディアなどには告知せずレズビアンコミュニティだけが知っていた」と語る彼女の表情は当時を思い出し生き生きとしていた。

しかし団体の予算の関係もあり、やがてプロジェクトは終了。手元に残ったベトナム中から届いたたくさんのモノは、写真や、恋文、父親から叱られる度に腕を刻んだカミソリなど様々だった。一つ一つにあるストーリーの力強さを知ったニュンは、その後も個人でアーカイブを続けた。

アーカイブの重要性を考えるとこんなことを私は思う。同性愛がタブーの場では、同性間の関係がショッキングなイメージとして静止画のようになり、話がそこで止まってしまう。それが社会の知るレズビアンやゲイのイメージになり、複雑なストーリーは消え、当事者の可能性も狭められる。それでも必ず人間にはそれぞれの時間があり、語ることを許されなかった経験だってある。無知な社会では、それが消えてしまう。いや、消されてしまい彼らの存在すら消えてしまう。

メディアや教科書が当事者の様子を伝えるだけではいけない。ニュンは、当事者自らが経験を語ることが何より重要だと考えている。そうしてモノを受け取り整理するニュンの仕事は広がりをみせ、よりインタラクティブなものへと変化していった。

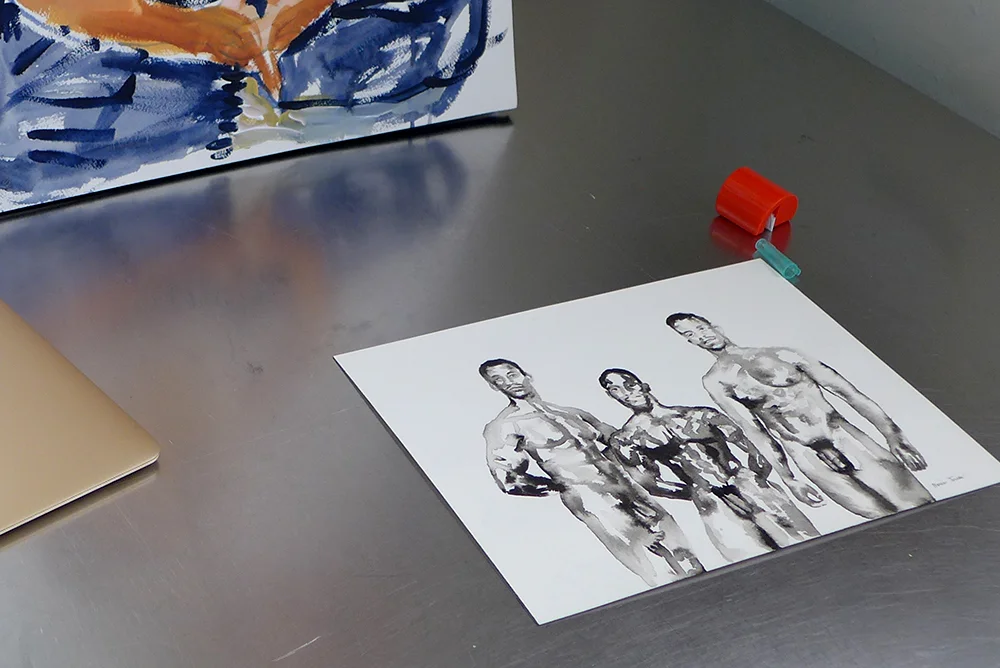

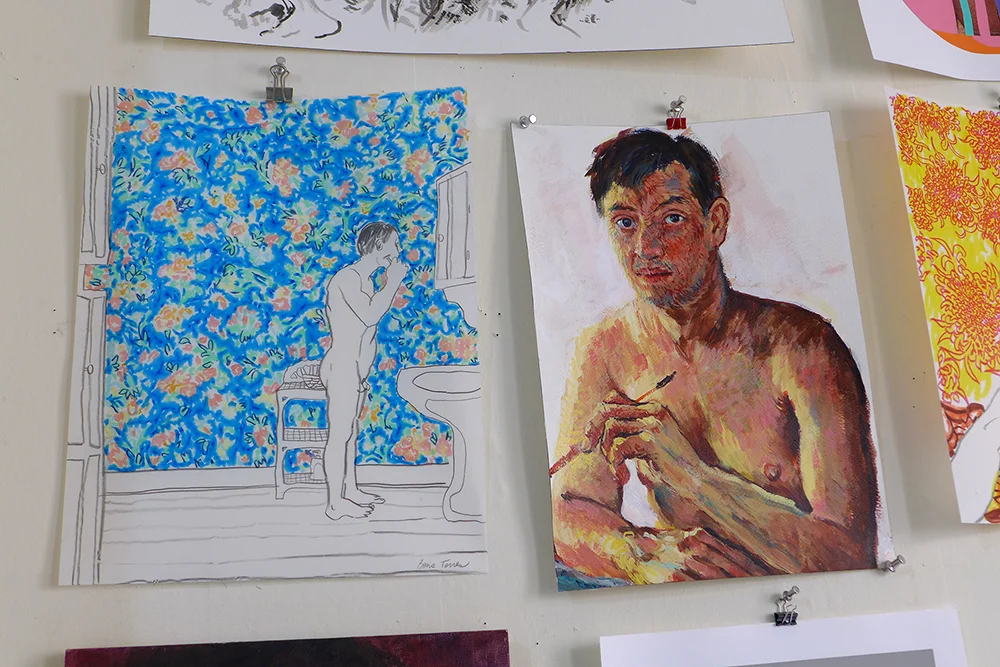

その後、彼女は展示という形態を選び、他のキュレーターたちと協働で企画を催した。ハノイで2015年に行われた展示では、前年始めに始動した企画がいかに七転八倒したかという話を紙いっぱいに図にして説明してくれた。特定の展示物を取り除くように政府から指示があり従ったが展示をするために必要な政府からの許可証は下りなかった。そのため、多くのギャラリーなどをあたったが直前だったこともあり、展示スペースを貸してくれる団体は簡単には見つからなかった。やっと3日間だけ展示できる空間を見つけるもプロジェクトに参加していたキュレーターたちは展示を拒んでしまう。問題は参加した博物館や美術館職員が検閲の厳しい場で教育をうけ、その日常に生きていることにあった。そのためキュレーションに保守的だったのだ。しかしニュンにとって展示をすることこそが重要だったため、そこで屈するわけにはいかなかった。なんとか、人権問題改善に積極的なスウェーデンの大使館に助けを求め、規模は半減したが2時間だけ展示を行い、のちに内容をさらに調整し、ベトナム芸術大学で展示を行った。

2015年3月に行われたその展示は『The Cabinet』と題された。「展示タイトルは“クローゼット”ではなく、“キャビネット”なの」とニュンは、そこについても注意深く考えるようにと教えてくれた。

また、先日ノーマルスクリーンのイベントに参加してくれたグエン・コック・タインさんが主催するQueer Forever!というアートイベントにもニュンは参加している。そこではベトナムのクィアの人々の間で使われる(使われた)隠語をまとめた『Queer Lexicon』(語彙集)というzineのようなものを制作した。

彼女のユニークな活動はまだまだ続く。

アメリカで始まり多くの国で上演されている『ヴァギナ・モノローグ』に影響を受けたプロジェクトでは、ヴァギナのイラストを性別とわず描いてもらい、それぞれのヴァギナにまつわる経験やイメージを文章で添えたものを集めている。できるだけ多くの人のストーリーを巻き込みたいという彼女の願いからだった。ヴァギナに新しい名前を与えてもいい。女性だけのものという考えを疑ってみてもいい。「話しにくいことはまず描いた方が話しやすくなるから」とアイデアの背景を説明してくれた。シンプルでありながら、人々が個人的な経験を語りやすくなる工夫とアイデアをどんどんと出していく点もさすがだ。

2015年9月からはトランスジェンダーの人々のストーリーの収集にも力を入れ、同時にHIV感染予防につても語る場を作っている。最近は、ハノイの年配の人と会話を重ね、セクシャルマイノリティが集った場所を調べている。そして、街のなかに点在した居場所のなかった人が追いやられたカフェや公園やハッテン場を地図にした。現在は無くなってしまった場所も多く紹介されるその地図は、彼らが生きた証であり、現在にも続くコミュニティまたはコミュニティがあったという記憶や感覚だという。

忠実さが要ではないそのインタラクティブな“記憶の地図”の試作品を触ったとき、ニュンがキュレーターやアーキヴィストという肩書きに違和感を示した理由がすこし分かったような気がした。クリエイティブに会話のきっかけをつくる彼女はアーティストのようだった。

会話は2016年6月27日、ハノイにて行われました。

Photos © Normal Screen