2019年2月*ノーマルの気になる催しものリスト

/* NORMAL's LIST *

東京を中心にノーマルスクリーンの今月気になるイベントなどをまとめました!情報を追加することもあります。

間違いなどがある場合はEメールやツイッターのDMで優しく教えてくれると嬉しいです。

★=ノーマルスクリーン関連イベント

2019 February

1/26〜 映画『チャンブラにて』 ◎新宿武蔵野館 http://ciambra.musashino-k.jp/

1/31(木)~ 2/17(日)映像展示:飯名尚人・溝端俊夫『大野一雄について・日常を巡るインタビュー・ドキュメンタリー・フィクション』◎横浜赤レンガ倉庫1 号館 http://www.dance-media.com/videodance/zokei/

2/1(金)~3/3(日) ケネス・アンガー「アイコニック・メモリ展」(金・土・日 開館) ◎恵比寿・スクールデレック芸術社会学研究所 https://www.sgurrdearg.com/exhibitions/kenneth-anger-iconic-memory/

2/1(金)~2/13(水) 金子國義 展 ◎渋谷 Bunkamura Box Gallery http://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/box_190201kaneko.html

2/1(金)~2/14(木)映画『13回の新月のある年に』&『第三世代』 ◎アップリンク吉祥寺 http://www.ivc-tokyo.co.jp/fass2018/

2/2(土)〜 映画『ゴッズ・オウン・カントリー』 ◎シネマート新宿、シネマート心斎橋、センチュリーシネマ他 http://finefilms.co.jp/godsowncountry/

2/4(月)〜2/18(月) 『ESCAPE』刊行記念 箕輪麻紀子原画展 ◎青山ブックセンター本店 http://www.aoyamabc.jp/fair/escape/

2/7〜9(土) 生産性・愛・身体 ICUモダンダンス部 at TPAM ◎国際基督教大学 ディッフェンドルファー記念館 https://www.tpam.or.jp/program/2019/?program=productivity-love-body

2/8(金)~2/24(日) 第11回恵比寿映像祭「トランスポジション 変わる術」 〈12(火)、18(月)休館〉Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions https://www.yebizo.com/jp/information/

2/10(日)& 11(月) ワークショップ:川口隆夫|ボディ・スカルプチャ・ワークショップ「大野一雄について」&上映「ラ・アルヘンチーナ頌」◎横浜赤レンガ倉庫1 号館 http://www.dance-media.com/videodance/zokei/yokohama.html

2/12(火)テーブルカンファレンス「映像と身体、そして教育」パネリスト:砂連尾理、砂山典子、吉開菜央、川口隆夫、飯名尚人 ◎横浜赤レンガ倉庫1号館 http://www.dance-media.com/videodance/zokei/yokohama.html

2/13(水)バリー・ジェンキンス登壇&上映『ビール・ストリートの恋人たち』 ◎TOHOシネマズ シャンテ https://longride.jp/bealestreet/event.html

2/13(水) 短編映画『Just Be Gemma』 上映&ディスカッション ◎カナダ大使館 http://rainbowreeltokyo.com/2018/just_be_gemma

2/15(金) 不産主義 テーリ・テムリッツ at TPAM ◎KAAT神奈川芸術劇場 https://www.tpam.or.jp/program/2019/?program=deproduction

2/15(金)〜 佐藤雅晴「死神先生」◎新宿三丁目KEN NAKAHASHI Gallery https://kennakahashi.net

2/15(金)〜 映画『女王陛下のお気に入り』 ◎全国ロードショー http://www.foxmovies-jp.com/Joouheika/

2/15(金)〜 映画『盆唄』 ◎テアトル新宿 http://bitters.co.jp/bon-uta/

2/16(土)★ 短編映画『老ナルキソス』上映&レイチェル・ダムールのドラァグショー ◎下北沢Darwin Room https://t.co/SdRwodYrTC

2/16(土)~2/18(月) ケニス・アンガー『マジック・ランタン・サイクル』(レイトショー) ◎早稲田松竹映画劇場 http://wasedashochiku.co.jp/

2/18(月) 毎週月曜日19時より、匿名 無料HIV check ◎新宿二丁目コミュニティセンターakta http://akta.jp/information/1141/

2/22(金)〜24(日) オペラ『金閣寺』◎東京文化会館 大ホール http://www.nikikai.net/lineup/kinkakuji2019/index.html

2/22(金)〜3/4(月)『水谷千重子50周年記念公演』 ◎明治座 https://www.meijiza.co.jp/news/20180605/

2/22(金)〜 映画『サタデーナイト・チャーチ -夢を歌う場所-』 ◎新宿ピカデリーほか http://saturday-church.com/

2/23(土)★ドキュメンタリー映画『怒りを力にーACT UPの歴史』上映&牧村朝子、マーガレット、秋田祥トーク ◎下北沢Darwin Room https://t.co/SdRwodYrTC

2/23 & 24(日)LOURAN ジュエリー展示・受注会 ◎渋谷 OZスペース

2/26(火)「散歩19」出演:AD再騰二三夫、キュア尿道院、根岸卓平 ◎高円寺 円盤 http://enbannews.blogspot.com/

大野一雄の記録映像「ラ・アルヘンチーナ頌」(www.dance-media.com/videodance/zokei/yokohama.html)

東京エリア以外

2/7(木)〜3/3(日) 「have a nice day , sex worker 番外編 オプション無料展」(期間中 木・金・土・日 開館) ◎大阪・コミュニティセンターdista https://dista.osaka/event/event.php?id=395

2/8(金) ★「バスキアとアーサー・ラッセルの時代 1970年代後半から80年代のロウアー・マンハッタン」 ◎京都・誠光社 http://www.seikosha-books.com/event/4240

2/11(月)映画『虹色の朝が来るまで』上映 ◎徳島市ふれあい健康館 https://www.topics.or.jp/articles/-/157118

2/12(火)『鉱 ARAGANE』上映&小田香舞台挨拶 ◎大阪・シネ・ヌーヴォ https://www.zisedai-eiga.com/line-up?lightbox=dataItem-iggdr0pv

2/16(土)~3/17(日) Yotta「ヨタの鬼セレブレーション展」 ◎ロームシアター京都 http://culture-project.kyoto/event/organize/detail/34

2/17(日)大須にじいろ映画祭2019 ◎名古屋市・大須演芸場 http://osurainbowfilmfestival.org/

ワイルド コンビネーション:マット ウルフ監督インタビュー

/ノーマルスクリーンでは2015年に初めての上映としてマットウルフ監督の長編デビュー作『ワイルドコンビネーション:アーサーラッセルの肖像』(2008)を東京渋谷のアップリンクで上映しました。2018年11月、この作品の発表から10周年を記念し、日本でもDVDが発売されました。この機会にここに2008年に行われた監督のインタビューの翻訳版を公開します。映画とあわせてお楽しみください。

ちなみに、ウルフ監督の新作は、テレビニュースを亡くなるまでの30年にわたり毎日24時間録画し続けた女性マリオン・ストークスのビデオをもとに制作された『Recorder: The Marion Stokes Project』。編集は出口景子さん、音楽はオーウェン・パレットという注目作です。

Interview with Matt Wolf (2008)

映画では複雑な人物として描かれているアーサー・ラッセルですが、彼について世間が誤解していることや大げさに言われていることはありますか?

死んだ後に認識される文化的人物の「忘れられた天才」という画家の神話のような話はたくさんあります。アーサーを天才とか名もなき伝説のようにレーベルする必要があるのかわかりません。この映画の伝記的な部分から、なぜ彼がまわりの仲間のように有名にならなかったのかが少し分かると思います。ライターで音楽家のデイヴィッド・トゥープがこう言っています「彼は明らかに成功したかった、でも彼にはエンターテイメント業界でやっていける要素がほとんどなかった」 アーサーにはチャンスもあり、挑戦もした、でも様々な理由があり名声とまではいかなかったのです。でも彼はつねに明日をみていた、だから彼の音楽には未来的なものがあるのです。数十年後にファンができたことが僕には理解できます。

関係者へのインタビューや資料映像を掘りおこした後、アーサーについての印象は変わりましたか?

もちろんです。もうこの世に存在しない人物をテーマに映画を制作することは面白い経験でした。今はアーサーについての話を聞き、彼をよく知っているような、深い共感のようなものを感じます。でも同時に、アーサーがこの映画についてどう思うか、彼をちゃんと描写しているか、彼にとってもフェアな内容か、という心配のようなものもあります。彼には会ったこともないのに、まるで彼のことを知っていたかのようです。

制作についてお聞きします。アーサーのファンはつねに彼の資料、特にビデオが少ないと感じているようですが、どうやってこれらの資料を見つけたのですか?

制作の序盤で、僕は長編は無理だと思っていました。なぜならアーサーを蘇らせるほどのビジュアルが残っていなかったからです。それが結果的には制作課題となり、クリエイティブでユニークな方法でアーサーと彼の音楽を表現することになりました。俳優を使い、とうもろこし畑や(NYの)ステタン島行きのフェリー、ウェストサイドなど彼を喚起させるミステリアスな数ショットをビデオとスーパー8で撮影しました。ほとんどフェイクの資料映像です。他にアーサーの人生にまつわる部屋や物をドラマチックに撮影しました。アーカイブ資料の少なさが、面白いビジュアル表現を助長したんだと思います。アーカイブのリサーチとは宝探しのようなもので、幸運にも素晴らしい発見があった。アーサーが何時間もカメラに向かって話している映像は全くなかったけど、資料の少なさが、僕らがしたことをより特別なものにしたと思います。

アーサーの両親についてはどうですか? オスカルーサが彼に与えた影響を感じられましたか?

両親のチャックとエミリーには刺激をもらいました。二人は子供のころに出会い、それ以来ずっとアイオワのオスカルーサに住んでいます。チャックは特に個性的で、映画でも分かると思いますが、笑いの間も最高です。でも2人とも大らかで知的で、インスピレーションがあります。彼らの影響はアーサーにもあったはずです。アイオワの広大な景色と象徴的な光景、特にとうもろこし畑には多大な繋がりを感じていたはずです。チャックが撮ったアーサーがとうもろこし畑にいる写真やトラックと写っている写真が映画にも登場します。

映画では音楽に合わせ、アーティスティックな映像表現があり、こどもの遊びを直接的、また間接的にイメージさせる場面もありますが、アーサーの何からこれらのニュートラルな表現へと至ったのでしょうか?

気付いてくれてありがとうございます。こういう子供のような経験と遊びを織り交ぜることに努力しました。僕がアーサーと彼の音楽に繋がりを感じるとても大きな理由でもありますが、それは彼がこだわった幼少期の元気さと前向きさと喜びなんです。たまに彼は子供のような声を出し、子供の純朴さと単純さを表現し、またある時はそのことについて直接的に歌います。「こどもたちよ!大人はみんなバカだよな!」と。実際彼は、大人はバカだ!と信じていたのでは、と思います。

アーサーはなぜ曲を完成させることができなかったと思いますか? 完璧主義の苦しみ、というだけだったのでしょうか?

彼の苦しみは分かります。僕もこの映画を完成させるのは辛かった。でも時間が迫っていました。何もないところから何かを作ると可能性も無限大です。そこでうまくやっていくには作る過程に集中することかもしれない。アーサーは深く念入りに過程と向き合っていた。もちろんノイローゼや自己嫌悪に落ちいったりもします。でも彼は音楽を作ることを愛していたんだと思います。完成させることが全てではなかったのです。

監督は過去の作品でもゲイのアイデンティティやアメリカにおけるゲイの経験ついて制作をしています。 アーサーにとって同性愛者というのは複雑な彼の一面にすぎませんが、この映画とあなたの映画監督としての大きなテーマとの関連性はありますか?

『ワイルドコンビネーション』がクィア映画として観てもらえるといいですね。僕が彼に感じる大きな関連要素は彼がゲイであったということで、僕はトム・リーとアーサーのラブ・ストーリーを映画の中心にしました。一方、この映画はゲイカルチャーについてではありません。アーサーとトムはそこまでゲイコミュニティやカルチャーと繋がっていなかったようです。でも、僕は映画監督として、ゲイの伝記やあの時代のゲイの文化人について関心があり、アーサーのストーリーが、その興味と関心の延長線上にあるのです。

なぜ彼の音楽と人物像は未だに、彼が生きていた時以上に人々を惹きつけているのでしょうか?

アーサーの音楽は熱く、とても個人的なものだと思います。歌い手を近く感じ、そして(少なくとも僕の)感情に響きます。計り知れないほどの美と、様々なものも詰まっています。人々は、それが理由で彼の音楽をもっと体験したいというだけではなく、より深い、または感覚レベルでの彼との繋がりを求めているのではないでしょうか。時代を問わないアートを評価するというのはありがちですが、彼の作品はそうなのです。どこでもいつでも聞ける、でもそれらが生まれたのはディスコ、前衛音楽、CBGBが生まれた伝説的な時代というのもとても興味深い。人々が今後もアーサーの音楽を発見し続けるといいですね。

Translation: Sho Akita

2008年: Oscilloscope Laboratories公式資料より

日本版DVDはTANG DENG Co.より発売中!

価格:税込 4,320円(本体4,000円+税)

品番:TANGD011

仕様:カラー/片面2層/MPEG-2/英語(ドルビーデジタルステレオ)/16:9/日本語字幕/リージョン・オール

特典映像等:

・マット・ウルフ監督によるオーディオ・コメンタリー(英語)

・アーサー・ラッセルによるパフォーマンス

・アーサー・ラッセルの葬儀でのアレン・ギンズバーグによるマントラ詠唱

・アーサー・ラッセルが両親へ宛てたテープ・レター(対訳付き)

・イェンス・レークマン、ヴェリティ・サスマン(Electrelane)、ジョエル・ギブ(The Hidden Cameras)、アーサーズ・ランディングによるカバー・パフォーマンス

封入特典:スペシャル・ポストカード

お近くのレコード店で注文または以下のページから購入いただけます。

Sunny Boy Books

BEAMS RECORDS

disk union

HMV&BOOKS

amazon.co.jp

TOWER RECORDS

出版・販売:TANG DENG 株式会社

一切行苦。チェン・ティエンジュオの『忉利天』F/T17 中国特集

/舞台芸術の祭典・フェスティバル/トーキョー2017。今年は2014年から続くアジアシリーズで中国が特集された。しかも人気作家を呼ぶのではなく、注目の若手世代(ミレニアル世代)にフォーカスがおかれ、急速に変化する生活、アート、ポップカルチャーも中国から専門家を迎えたトークイベントやコンサートなどを通し紹介された。(例えば、『秋音之夜』と題されたライブイベントではNova Heartなどがパフォームし盛り上がった)

配布資料で、このプログラムのコーディネーターである小山ひとみさんは書いている。中国には「私たちの想像をはるかに超える「違い」が存在している」と。「『中国』というのは当然だけれど、一言では語れないということ。」

F/T17 でも、ジャンルを超えて多くの「違い」を詰め込んだような作品があった。「中国特集」を締めくくった注目のアーティスト、チェン・ティエンジュオさんの『忉利天(とうりてん)』だ。

彼のビデオになった作品を生でみることについて、 Mikikiの記事は「見たい。見たくない。… やっぱり見たいのだ。」と書いている。自分もまさにそういう感覚でチケットを購入した。

チェンは本作品で、構成・演出・美術を担当しているが、演劇というよりはパフォーマンスで、実際彼の活動はギャラリーや美術館から発展していったという。

劇場には大きなスピーカーと色々な種類の照明が吊るされ、ステージ上だけ大きなクラブのようでもある。最前列はビニールシートで覆われている…。ステージ前方には白塗りの男?神様? 手が蛇のようになっている。

開演してしばらくすると、下手には琵琶を弾いたり、音がなる人形を使う怖KAWAII風のひと。上手にはDJブース(!)が見える。背景には巨大なX Yという文字(ネオン風)が赤で煌煌としている。そこから徐々に音と光は大きくなり、三人の役者(ダンサー?)がそれぞれに動く。子供が観たら おねしょ確実のトラウマになりそうな世界が広がる。

忉利天とは、仏教の世界にある天界の1つで、欲界(本能的な欲望にあふれた世界)に属する六天の2つ目。三十三天とも呼ばれる、らしい。舞台上は、天国か。いや、自分には舞台上の世界はまるで、地獄からその状況を楽しんでいる3人を地上に引っ張ってきて、何かを再現しようとしているかのように見えた。

中盤、赤い粉で大きな体を真っ赤にしたユー・ハンさんが鎖に繋がれてもがくように下手の通路に降りてきたとき、観客は床をはっているその肉体を落ち着いた様子で座ったまま見下ろした。その瞬間、自分がサディスティックな気分になり驚いた。

その間も服が振動するほどの低音が大音量で鳴り響く。ドイツとかでダークでディープな音と言ったらこういう感じか? 体が勝手にうごく。心地よい。

65分ほどの上演後、出演者全員とチェン・ティエンジュオによる簡単なトークが通訳付きで行われた。チェンは作品には登場しなかった。白塗りをしていたベイオウさん、迫力の琵琶奏者は西原鶴真さん、澄んだ歌声も素晴らしかった大半の音楽担当はアイシャ・デヴィさん。西原さんはチャンとのコラボレーションについて聞かれ、日本語で、(今は)「アジアはなかなか力がないので。アートとか音楽も衰退しているとおもうので、やっぱりヨーロッパとか海外には負けているところがあるので」ネットで見たチェンの作品に衝撃を受けた、と随分と雑な発言をしていたのも気になった。

チェンからは、この作品は本来は2時間あったが、今回はその半分であり説明的なくだりなどを省略し、よりダンス(舞踊)パフォーマン的なものにしたと説明された。出演者も総勢25人を出したかったと発言があり、驚くと同時に納得できた。今回の公演は、どこか間延びしていると感じる部分があったことも否めなかったからだ。時折音楽の方が力をまし、踊る3人のパフォーマーが極端に小さく頼りないものに見える瞬間があった。しかし、もしかするとチェンは日本の観客が知っている、お経をよむ時間のようなものをイメージしていたかもしれない。または、終始座ったままで、ほとんど体を揺すりもしない観客に問題があったのかもしれない。

いずれにしろ、欧州での経験(インタビューで「衝撃だったよ!」と語っている)やインターネットを介した世界的な流行(ビデオにある音、ファッション、平べったい感じのCGや色、強調された“デジタル感”または“インターネット/ソーシャルメディア感”)をごくごくと飲み込み、身体に染み込んだ中国の生活感や学びえたチベット仏教を混ぜて吐き出すような表現(ポストモダン?)をする彼が、今後、げほげほっと吐き出し切ってからがより楽しみだと感じた。皮肉ではなく、このアーティストはそこで果てるのではなく、にやっとする姿が想像できるから。

上演後に撮影に協力してくれたチェン・ティエンジュオ。Tianzhuo Chen. Photo by Akari Yamaguchi for Normal Screen

F/T17 アジアシリーズ vol.4 中国特集 『忉利天(とうりてん)』

構成・演出・美術チェン・ティエンジュオ

2017年11月10日7:15PM開演

あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)

愛と法とカメラと『Of Love and Law』ワールドプレミア

/10月28日、ワールドプレミアでのアフタートーク。(Photo: Normal Screen)

2017年10月25日から11月3日まで行われた第30回東京国際映画祭で10本ほどの作品を鑑賞した。そのなかでも、この映画祭でワールドプレミアされた注目のドキュメンタリー『Of Love and Law』は上映後にQ&Aを行った劇場のエナジーに特別なものを感じさせられた。特別なものを観たという観客の高揚感とその映画に出演していた人々と制作者の心地よい緊張感は、映画祭最終日の吉報を予感させた。この作品は上映された日本映画スプラッシュという部門の作品賞を受賞した。

2014年に大阪のラブホテルを主題にドキュメンタリーを発表した戸田ひかる監督が次の被写体にしたのは、大阪で法律事務所をもち、本の執筆もしている南 和行(カズ)さんと吉田昌史(フミ)さん。彼らを頼る、現代日本の幾つかのマイノリティやマイノリティになってしまった人々が登場する。

冒頭に映るのは東京レインボープライドが行われる代々木公園。大勢のひとで賑わうカップルの手元。監督がアプローチするも、「顔出しムリ」と多くの来場者が言う。それはアウトしていない人が多い、いや、彼らがアウトできない現状を示す。この流れでどのように、イギリスから来た撮影クルーが「日本での生きづらさ」を描くのかな、と思ったのもつかのま、スクリーンには愛らしいカズさんとフミさん夫夫が生き生きと働くすがた。それを支えるのは南さんの母親ヤヱさん。冗談を言いながら、彼らが関わる案件とそれに関わる人々が紹介される。例えば、戸籍をもたないために夢も追えない人々、わいせつ罪で逮捕されたアーティストろくでなし子さんとそれを支えるチーム、国家斉唱での起立を拒否した先生など。カメラはそれぞれの職場や家庭に入り、被写体は裁判所では見せない顔を覗かせるため、ニュースの裏側を見るような面白さもある。

物心ついた頃には周りとの違いや不便を感じながら育ったカズさんとフミさん、そして戸籍のない人々はその状況に適応しながら生活を送っている。一方、同時に紹介される「君が代」のために起立を拒否する先生や ろくでなし子さんは表現について強い意識と意志を持っている。前者の先生は、自分のような人たちがすごい速さでマイノリティになっている、と危機感をつのらせる。自分の言動が抑圧される。自分の存在が消されてしまう。持っていないといけない緊張感がそこにはある。一方、主人公のカズさんとフミさんの私生活からはそういったものは見受けられない。もちろん彼らも自分たちのやりたいこと(手をつなぐ、結婚式など)をやり、助けが必要なひとの力になることで、意志表明や大勢に抵抗をしている。でも、穏やかな彼らの私生活だけでは映画は物足りないものになっていたと思う。

原一男監督の最新作や佐藤真監督作品の編集も手がけた秦岳志さんの編集も巧みで、多くのエピソードをカバーしながらも観客が混乱しないように構成されている。カメラは人々の魅力が伝わる表情を逃さない。映画は彼らが真剣に司法に立ち向かう姿や堅苦しい日本社会の側面を捉えつつ、ユーモアをわすれない人々の笑いを織り込みながら進行する。それは大阪の人が相手や場を想ってしょうもない冗談をいうときの優しさに似ている気がした。そして理不尽なおもいや悔しい思いをくりかえしながらも、国や権力に立ち向かう彼らの原動力が何なのかがみえてくる。登場人物が多く語られる問題も多いため、それぞれの問題や苦悩の深さや複雑さを掘り下げることはここではできない。でも映画はそもそもその問題を語ろうとしているのではない。そういう境遇のなかで生きる人々が強くいられる理由のようなものを映しだそうとし、それに成功している。

終盤、それぞれの問題が少しずつ解決し、映し出される淀川がすがすがしく見える。同時に、カズさんが救えなかったという自殺したゲイの若者の姿を、影をおもう。私たちが救えなかったゲイの若者。

裁判官も落ちたもんやなぁ!といったようなことをカズさんが言い、マイノリティに寄り添えない現代の司法を嘆くシーンがある。この作品は、そういう今だからこそ必要な映画なのかもしれない。『Of Love and Law』は私たちの「日常」を通し、日本に住む人々それぞれが「普通」を問うきっかけを作ってくれる。それぞれが自分の価値観を問えば何かが変わるかもしれない、そんなことを思わせてくれる映画である。

向かって右から - 戸田ひかる監督、プロデューサーのエルハム・シャケリファー、編集+プロデューサーの秦 岳志さん、撮影監督ジェイソン・ブルックス、出演の南 和行さん、吉田昌史さん(Photo: Normal Screen)

観客の質問に答える南 ヤエさん(Photo: Normal Screen)

『Of Love and Law』は配給会社・東風により2018年に劇場公開が決定しています!

ベトナムで抑圧された生活、育んだ関係をアーカイブするディン・ニュンさん

/3週間のタイ・ベトナム滞在の終盤、暑い6月最終週。ベトナムの女性やセクシャルマイノリティの人々のストーリーを形にして伝えるディン・ニュンさんに出会いました。忙しいなか時間を割き説明してもらったその興味深い活動を紹介します。

ニュンは謙虚で自らの肩書きを名乗ることに戸惑いを見せるが、その活動はアーカイブからアート展示のキュレーション、ワークショップの指揮と幅広い。初めて彼女のことを知ったのはリサーチの過程でイギリスのザ・ガーディアンの記事を読んだ時だった。そこには彼女が、ベトナムの抑圧されたレズビアン、ゲイ、トランスジェンダー、バイセクシャルの人々の所有する、とてもパーソナルなものをアーカイブしていると紹介されていた。その記事の話をすると、ニュンは「“アーカイブ”と一言で言ってもとても奥が深い分野で、それをしっかりと理解できているかは分からない」そう言って自身を“アーキヴィスト”というのを拒んだ。

アーカイブはハノイの非営利団体The Consultation of Investment in Health Promotion (健康とジェンダーの平等に向け活動している)の企画として始まり、2009年、彼女はそれをリードする人材として採用された。その目的は“伝統的な家族”を重んじることの多いベトナムで、思いを隠したり隠されてきたセクシャルマイノリティに関する所有物などをアーカイブしウェブサイトで公開すること。企画を進めるにあたりとにかくたくさんの資料を読んだニュン。新聞記事は図書館で探し、キーワードだけでは見つけられない記事も多く苦労したようだ。しかし面白い発見もあり、「1975年以前の記事でとても興味深いものがいくつかあった」と興奮気味に話す。1975年はベトナム戦争が終戦した年である。

ただモノを集めるだけではなく、それを保存し、情報を整理し公開するという大仕事を苦戦しながらも、実際にやりながら学んでいった。誰かからモノが送られてくることは少なく、話をシェアしてくれた人に直接なにかを提供してもらうようにお願いした。2010年にはレズビアンの人々とその友人たち50人で1日限りの展示を行った。「何ヶ月も準備したけど、1日だけ。メディアなどには告知せずレズビアンコミュニティだけが知っていた」と語る彼女の表情は当時を思い出し生き生きとしていた。

しかし団体の予算の関係もあり、やがてプロジェクトは終了。手元に残ったベトナム中から届いたたくさんのモノは、写真や、恋文、父親から叱られる度に腕を刻んだカミソリなど様々だった。一つ一つにあるストーリーの力強さを知ったニュンは、その後も個人でアーカイブを続けた。

アーカイブの重要性を考えるとこんなことを私は思う。同性愛がタブーの場では、同性間の関係がショッキングなイメージとして静止画のようになり、話がそこで止まってしまう。それが社会の知るレズビアンやゲイのイメージになり、複雑なストーリーは消え、当事者の可能性も狭められる。それでも必ず人間にはそれぞれの時間があり、語ることを許されなかった経験だってある。無知な社会では、それが消えてしまう。いや、消されてしまい彼らの存在すら消えてしまう。

メディアや教科書が当事者の様子を伝えるだけではいけない。ニュンは、当事者自らが経験を語ることが何より重要だと考えている。そうしてモノを受け取り整理するニュンの仕事は広がりをみせ、よりインタラクティブなものへと変化していった。

その後、彼女は展示という形態を選び、他のキュレーターたちと協働で企画を催した。ハノイで2015年に行われた展示では、前年始めに始動した企画がいかに七転八倒したかという話を紙いっぱいに図にして説明してくれた。特定の展示物を取り除くように政府から指示があり従ったが展示をするために必要な政府からの許可証は下りなかった。そのため、多くのギャラリーなどをあたったが直前だったこともあり、展示スペースを貸してくれる団体は簡単には見つからなかった。やっと3日間だけ展示できる空間を見つけるもプロジェクトに参加していたキュレーターたちは展示を拒んでしまう。問題は参加した博物館や美術館職員が検閲の厳しい場で教育をうけ、その日常に生きていることにあった。そのためキュレーションに保守的だったのだ。しかしニュンにとって展示をすることこそが重要だったため、そこで屈するわけにはいかなかった。なんとか、人権問題改善に積極的なスウェーデンの大使館に助けを求め、規模は半減したが2時間だけ展示を行い、のちに内容をさらに調整し、ベトナム芸術大学で展示を行った。

2015年3月に行われたその展示は『The Cabinet』と題された。「展示タイトルは“クローゼット”ではなく、“キャビネット”なの」とニュンは、そこについても注意深く考えるようにと教えてくれた。

また、先日ノーマルスクリーンのイベントに参加してくれたグエン・コック・タインさんが主催するQueer Forever!というアートイベントにもニュンは参加している。そこではベトナムのクィアの人々の間で使われる(使われた)隠語をまとめた『Queer Lexicon』(語彙集)というzineのようなものを制作した。

彼女のユニークな活動はまだまだ続く。

アメリカで始まり多くの国で上演されている『ヴァギナ・モノローグ』に影響を受けたプロジェクトでは、ヴァギナのイラストを性別とわず描いてもらい、それぞれのヴァギナにまつわる経験やイメージを文章で添えたものを集めている。できるだけ多くの人のストーリーを巻き込みたいという彼女の願いからだった。ヴァギナに新しい名前を与えてもいい。女性だけのものという考えを疑ってみてもいい。「話しにくいことはまず描いた方が話しやすくなるから」とアイデアの背景を説明してくれた。シンプルでありながら、人々が個人的な経験を語りやすくなる工夫とアイデアをどんどんと出していく点もさすがだ。

2015年9月からはトランスジェンダーの人々のストーリーの収集にも力を入れ、同時にHIV感染予防につても語る場を作っている。最近は、ハノイの年配の人と会話を重ね、セクシャルマイノリティが集った場所を調べている。そして、街のなかに点在した居場所のなかった人が追いやられたカフェや公園やハッテン場を地図にした。現在は無くなってしまった場所も多く紹介されるその地図は、彼らが生きた証であり、現在にも続くコミュニティまたはコミュニティがあったという記憶や感覚だという。

忠実さが要ではないそのインタラクティブな“記憶の地図”の試作品を触ったとき、ニュンがキュレーターやアーキヴィストという肩書きに違和感を示した理由がすこし分かったような気がした。クリエイティブに会話のきっかけをつくる彼女はアーティストのようだった。

会話は2016年6月27日、ハノイにて行われました。

Photos © Normal Screen

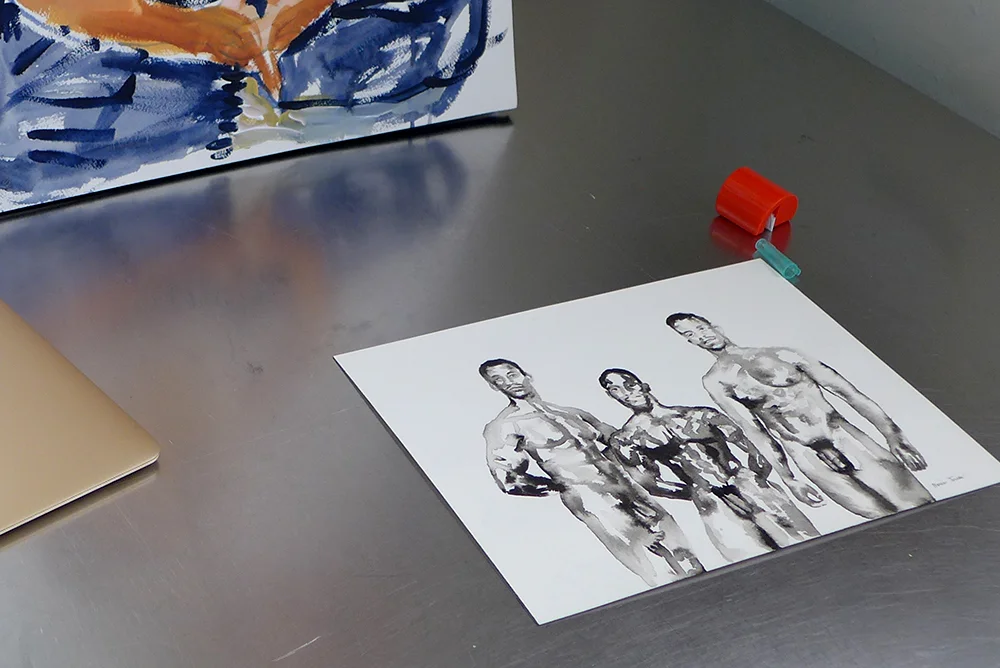

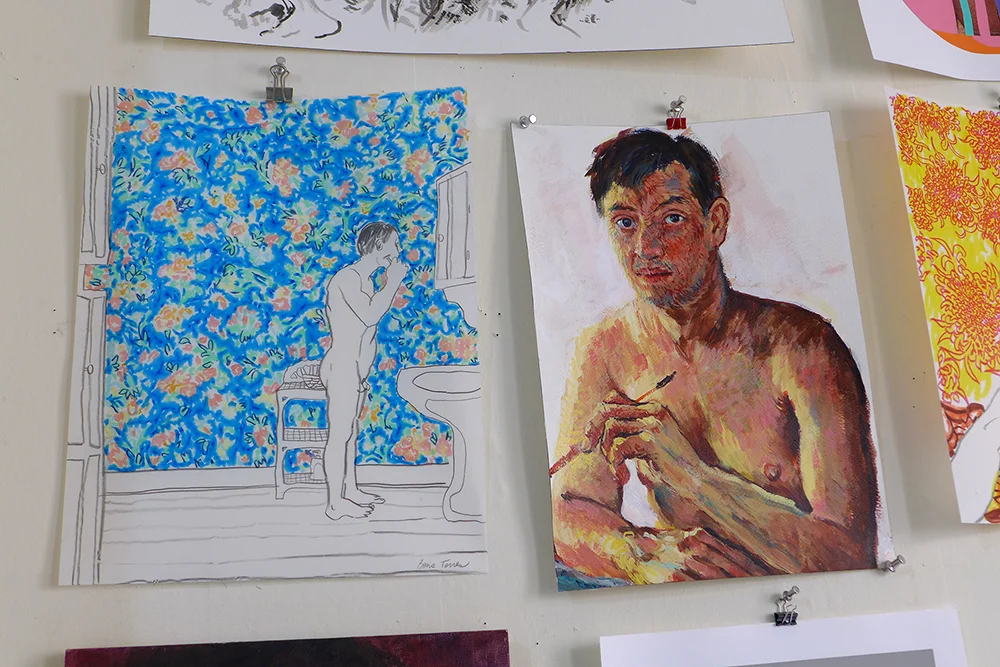

淡く、瑞々しく。ブルックリンで描き続ける、ボリス・トレスのアトリエ訪問。

/映画『人生は小説よりも奇なり』でジョン・リスゴー演じるアーティスト、ベン。劇中、彼がブルックリンの屋上で描く、完成しないそれに心を惹かれたひとも多いのではないでしょうか。象徴的な、その絵の実際の作者はボリス・トレス(Boris Torres)。アーティストであり、この映画の監督アイラ・サックスの夫でもあります。

ボリスとアイラには双子がいます。子育てはドキュメンタリー作家&プロデューサーのキルステン・ジョンソン(『シチズンフォー スノーデンの暴露』など)と3人で行い、その姿はニューヨーク タイムズでも大きくとりあげられ、マンハッタンの中心で子育てに励む仲睦まじい様子が知られています。

ボリスの作品には男性がよく描かれ、その線は優しく淡い空気を放っています。しかし同時に、描かれた青年たちからは鮮やかな若々しさが伝わり、大人の被写体からは強さや色気がにじみ出ていて思わず目を奪われてしまいます。彼の作品を生でみると、当然ながら、色へのこだわりもよりわかります。絵の具のセレクト、使う紙の白さ、切り貼りされた色紙も高級品で発色が格別なのです。

ノーマルスクリーンはニューヨーク滞在中に、ブルックリンにある彼のアトリエを訪ねることができました。絵の具の跡ひとつ無いきれいな空間。壁にびっしりと飾られた絵。たくさんの作品に囲まれたなか、彼のバックグラウンドやアトリエ、作品について話を聞きました。

ノーマルスクリーン:出身地はどちらですか?また、いつ頃から絵を描き始めたか教えてください。

ボリス・トレス:エクアドル出身で1985年、僕が10歳のときにアメリカに来ました。そのときに母とこのブルックリンのアパートメントに引っ越してきました。エクアドルにいて2年生くらいのときに先生に絵を褒められて、自分も何かできると自信ができ、それ以来自分で探求しています。ここに来てからは美術の授業がある学校に行き、それから高校はアートに特化したところに行きました。映画の『フェーム』を知ってる?あの舞台になっているラガーディア高校に行き、大学はパーソンズ・スクール・オブ・デザインでした。だから、ずっとアートの勉強をしてアートをやってきたことになります。

ラガーディア高校は有名ですよね。将来を約束するような進学だったのでは?

そうですね。先生がポートフォリオの準備を手伝ってくれました。

中学校に良い先生がいたんですね。

最高の先生だったよ。ジョーンズ先生だ。(会いたいので今でも)よく彼女を見つけたいと思うけどうまくいかない。

その学校もこの辺だったのですか?

そうです。ここから2ブロックの学校で今でもあります。

このエリア(ウィリアムズバーグ)の変化を見てきたんですね。

そうですね。凄まじいよね。この変化には良い点と悪い点の両方があると思います。まだこの部屋があってラッキーだと思います。

この部屋はお母さんの持ち物なのですか?

ここに親戚が住んでいたんだよ。彼らがエクアドルに引っ越すときに引き受けました。僕の叔父が60年代からここに住んで、80年代に彼がエクアドルに引っ越すときに住み始めました。

自分のスタイルやテーマはいつ見つけましたか?

人を描くのがずっと好きで、覚えてないけど12歳くらいのときによくコミックのキャラクターを描いていました。その時は分かってなかったけど、キャラクターが凄くセクシーだったから描いていたんだよね。スーパーヒーローの胸とか筋肉とか…。トレースしたり。今ふりかえって納得いきます。そのまま継続して描いているんです。魅惑的でセクシーな被写体ですよね。のちにポルノ雑誌や映画からも描くようになりました。

はじめからスタイルがあったのですか?

トレースしたり他の制作と合わせたりしながら自分のスタイルを発展させていったのだと思います。どうやって描くかを学ぼうとする過程だったので、当時の方法に影響されているはずです。そうやって学んだのです。雑誌の写真をトレースしたり自分でも写真を撮って制作することもありました。でもよく言うのですが、僕は異なったスタイルを持っています。特に最近は、いろんな描き方を用います。これだけ、というスタイルではありません。違ったスタイルでありながら、僕の作品だと気づいてくれる人がいると凄く嬉しいですね。凄く違うけど、どこか僕を思わせるということは、表面的なもの以上になにかが現れているということです。なにかもっと深いものが。

実際にそういうことはありますか?

たまにね(笑)。僕のことを知っている人がわっかてくれることがあります。

今も新しい手法にトライしていますか?

はい。一番最近は抽象作品だと思います。具象的ではない、自分にとって新たな動きです。

全部同時に進行するのですか?

そうだね。数時間向き合って、毎日なにか完成させるのが好きです。

どうしたらそのモチベーションをキープしたまま、規則正しく制作できるのですか?(苦笑)

自分のスケジュールがすごくいいんです。このアトリエには毎日5時間ほどいます。5時間フルで制作するわけではなく、まず他のことをするうちに、「今日も何か作るぞ!」と調子がでてきて、まるで工作の時間です。雑誌をみたりイメージや写真を探したりします。たとえばある日、ペインティングはしたくなく、紙で何かをつくりたいと思いました。翌日だったかもしれないけど、切り貼りして何かを作りあげました。だから自分の気持ちをあげる方法はいくらでもあります。退屈に思ったことはありません。なにか違うことにトライするのが好きなんだと思います。

仕事が終わってからここに来ると思うのですが、そのときもテンションはあがりますか?

はい。帰って来たらまず休みます。学校で美術を教えていて、50人近いティーンエイジャーを相手にしているのでとても疲れます。莫大なエナジーを必要とします。なので、まずここに来てちょっとテレビを見たり、食事をしたり少し寝たりします。そうするとなんでもできるような気がするくらい調子がでます。

それから毎日なにか完成させるのですか?

だいたいね。週に3作くらいかな。週末はここに来ません。完成できない時は次の日に仕上げます。

作品にモデルはいるのですか?

いるときもあります。例えば以前、友人のジャックとピーターの家に行き、写真を撮らせてもらいました。裸になってもらいベッドやキッチンなどいろんな空間で撮影し、1枚を選びました。キッチンの写真がすごく好きでペインティングにしました。他にはミシェル・ロペスというHIVと生きる非白人女性のための活動をする女性のペインティングも制作しました。場所は公園のイメージがあったので公園で撮影をしました。他にも人の家に行って撮影もします。人のポートレートもたくさんありますね。

アイラとの仕事はどうでしたか?明確なビジョンや指示をだしてくるのですか?

初めは、実験的な感じで『Keep the Lights On』のオープニングクレジットをアートにする考えがあって... あのオープニングの絵はすべて僕の作品です。実験的にどんな感じになるか試し、ユニークな結果になりました。あれはゲイの映画だし、クィアなペインティングをたくさん入れて凄くいいものになったと思います。2回目は『人生は小説よりも奇なり』でこれは全く違う経験でした。アイラに、ジョン・リスゴー(のキャラクター)の描く絵を頼まれたのですが、キャラクターはアーティストなのでとても細かい指示がでました。スタイルから何までとても細かった。その過程を楽しめませんでした。劇中の最後の作品はとても重要ですよね、だから特定の状態でなくてはならず、その状態とは未完成だったり…。

屋上のシーンの絵ですよね?

そうです。長期間その絵と向かい合い5枚かもっと制作したのですが、アイラは「違う、これはこうじゃないとダメだ、こっちはこうで」という感じで。結果は気に入っていますが、あそこに行き着くまでとても大変でした。

撮影現場でも描きましたか?

すべて準備していました。最後のペインティングだけは3バージョンも用意されていました。完成しているもの、未完成のものと... そうえいば彼は最新作(『リトル・メン』)で、僕が子供のころに描いたものを使っています。部屋のシーンの背景で映るだけですが、そのいくつかは僕のもので、子供たちと描いたものもあります。

地下鉄で撮影されたビデオ作品もありますよね?

セクシーな男たちを以前から撮影しています。以前はバーで年に数回流していました。今でもやります。撮影して、インスタグラムにあげると大勢ライクしてくれるんだけど、毎回インスタグラムに削除されるんです。むかつくよね。クソだよ。なんでもありみたいな状況なのに服を着たセクシーな男が電車に乗ってる姿はどういうわけかダメらしい。保護したいんだろうけど、女性や子供はモノのように客観化しているし、なんでも撮影していいけど、男はダメというわけです。変ですよね。

ニューヨークやニューヨークの男たちはインスピレーションになりますか? サブウェイはいろんなな意味でいろんなな人にとってインスピレーションだとは思うのですが。

これは僕がサブウェイを毎日利用しながら、この街で成長したことと関係があります。電車の中にはセクシーな人がたくさんいるから、イケメン鑑賞にぴったりな場所です。見たいだけ見ていい。道だとすれ違うだけだけど電車だと、目の前に美しいひとがいたらアピールしてもいいし… 緊張感がいいよね。なんというか、お互い見始めたりしますよね。女性が男性を見たり、男性が女性を 見たりなんでもいいんです。そういうことをビデオのシリーズではやっているのです。覗き見する状況、見ること、そしてその瞬間をキープするような感じです。僕が撮影した男たちは(撮影することで)永遠にキープできます。僕が男たちを見る瞬間のフッテージです。カメラは彼らの顔から体を捉え… それを編集します。

移動中に絵は描きますか?

描きません。描けないんです。旅行先でも無理です。ここに慣れすぎているんでしょう。以前エクアドルに作品を制作するためにいきました。そういうときはできます。でも旅行中はできないし、絵のことは考えません。ただ… 子供もいるし…。

お子さんはいくつですか?

もうすぐ5歳です。2人とも遊ぶことしか頭にないので絵を描かせてくれません。

それか彼らのために描く…

ほんとにそうなんです。それはたくさんやります。僕が描けるのを知ってるので「あれ描いて、これ描いて。次はこのトラック」という具合です(笑)。

* * *

2016年10月29日、ブルックリンのウィリアムズバーグにて。

会話は英語で行われ、一部割愛しています。

* * *

All photos by Normal Screen/ All the illustration works in the pictures are by Boris Torres.

http://boristorres.tumblr.com/

* * *

先陣切るzine、ホーチミンのVănguard

/今年6月、バンコクとホーチミンとハノイを訪れ、各地でアーティストやキューレーターと面会した。

ホーチミンを訪れた際に、私の頭にあったキーワードはクィアコミュニティとアートコミュニティだ。この2つは、ノーマルスクリーンのコアとなるものであると同時に、ベトナムは社会主義国であり、その政治的抑圧により「表現」の制限の影響をもろにうけているからだ。

例えば、2013年、ハノイの薬品工場跡地に作家やクリエーターが自然発生的に集まり、制作をしたり、店を開いたり、パーティが行われた。Zone 9 と呼ばれ、セクシュアリティや育った環境を問わず、多くの人を惹きつけた。しかし、その様子が政府の目にとまり、60以上の団体が強制退去を命じられ、Zone 9 は年をこす前に閉鎖されてしまった。今でも、実験的な芸術関連のイベントは大きく告知されることはない。

インターネットをブラウズするだけでは片寄った情報が多く入り、ホーチミンの街を歩くだけでは明確に見ることのできない現状。それを少しでも肌で感じるために実際にギャラリー訪問をしたり、カフェにいるゲイやレズビアンの人々に話しかけることで状況を把握しようとした。

アートシーンで言えば、ホーチミンではThe Factoryという新たなアートスペースが注目を集めていた。4月にオープンしたばかりで、内部にはまだ完成していない箇所もありわくわくさせられる。街の中心から車で20分ほど離れたエリアにあり、その近くにはアーティストサポートやレジデンシープログラムなどで注目をあつめるSan Artという団体のビルもある。アーティストのディン・Q・レが創始者である同団体だが、政府の圧力により今まで8回にわたって行われてきたプログラム「San Art Laboratory」を今年一旦休止、事実上終了した。それでも団体は若手アーティストのサポートに尽力していた。今後の展開が気になるが、また彼らが政府に目をつけられないように慎重に応援する必要がある。一方、ゲイコミュニティはどうだろう。セクシャルマイノリティに関して「ハノイよりもオープン」といわれるホーチミン。繁華街には、“ゲイバー”と示されてこそいないものの、ゲイやレズビアンの人たちが多く集う週末のパーティやビールだけを出すカジュアルなバーやカフェもある。しかし「毎日ゲイ」の場所というのはハッテン場など以外少ないようだった。(ハノイにはゲイバーがあった)もちろん、Institute for Studies of Society, Economy and Environment (iSEE)やThe Consultation of Investment in Health Promotion (CIHP)のようなアクティブに活動する人権団体も存在する。しかし、アートとクィアの人々が交わる場所、クィアカルチャーやコミュニティは存在するのか?

ホーチミンでそれは、Zineという紙を通し存在、または姿を現そうとしていた。そのzineの名は『Vănguard』。パンクカルチャーに見られる(見られた)デザインが特徴的なこのzineの発起人エイデン・グエンにハノイ1区で人気のカフェ「i.d Cafe」で会うことができた。

エイデンはホーチミン生まれ、アメリカのボストン育ち。『Vănguard』は2014に始まった。ニューヨークの大学に在学する頃から年に1度3ヶ月ほど滞在し、数年を過ごした。美味しい食べ物、懐かしい友人や親戚に囲まれ、ホーチミンでの生活は魅力あふれていた。しかし、彼がもの足りないと感じ、ホーチミンにとっても必要だと感じたのは、ニューヨークで経験したようなクィア コミュニティだった。

クィア コミュニティ。その定義は様々ながら、ニューヨークには確実にレズビアンやゲイ、バイセクシャルやトランスジェンダーの人々による活動が活発にあった。お互いを支えあい、刺激しあう集まりやパーティー、身の危険を感じずに自らを表現できる場所。それがホーチミンのアーティストにも、そして自分にも必要だとエイデンは感じ、友人で写真家のタィン・マイと『Vănguard』をスタートした。近年、LGBTの権利がベトナム政府やメディアでも議論されるようになったとはいえ、実際にLGBTQのアーティストやライターが抑圧を感じず、継続的に、自分たちのために表現する場はほぼなかったのだ。

「ホーチミンではギャラリーやミュージアムに行くという習慣がほとんどの人にない、でもzineだったら街のどこでも誰にでも見られるチャンスがある」とzineという媒体の魅力をエイデンは語る。現在3号まで発行されている『Vănguard』。新しい号が発行される際にはパーティを催し、zineに参加したアーティストや読者や仲間が交流できる場をつくっている。映画やアートに対する検閲が厳しいベトナムだが、自費出版のzineのため検閲を通す必要はない。しかし、自由に表現がされる誌面が、行政に批判されればそれまでかもしれない。パーティでは表紙もコンテンツが見えないようにアルミホイルに包んで販売した。必然的に『Vănguard』はアンダーグラウンドカルチャーとなった。第3号ではクラウドファンディングを行い、スタッフも増え、その延長として現在では小さな映画祭も企画している。

i.d Cafeで甘いアイスコーヒーを飲み終えるころ、エイデンは『Vănguard』をプレゼントしてくれた。直接手に取り大喜びする私に彼が言った。

「表にでてきていないけど、セクシュアリティを見つめるアーティストはホーチミンにはまだまだたくさんいるよ」

エイデン・グエン。2016年6月、ハノイにて。Photo by Normal Screen.

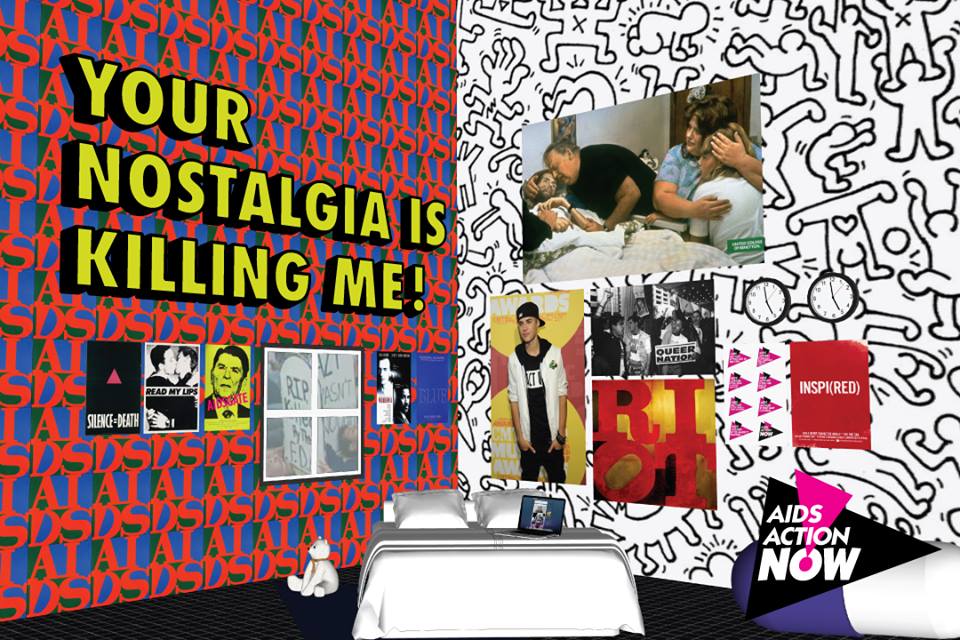

グラン フューリーと『Ashes』に表れる文字のいくつか

/CONTEXT for ALTERNATE ENDINGS

パラパラマンガのように流れる情景に重なる、名前や日付、フレーズの数々がトム・ケイリン自身が企画者の1人でもある「ALTERNATE ENDINGS」で発表した『Ashes』の映像に浮かび上がります。この作品を観る人によっては、その文字はただの記号にすぎないかもしれない。しかし、ケイリンやアメリカのエイズ危機を経験した人やそれに詳しい人にとっては、特定の場所や友人、当時の衝撃的なビジュアルを思い起こさせる特別なもの。この記事では、数点ではあるが、作品中に登場するそれらの日付やフレーズの背景を紹介したい。

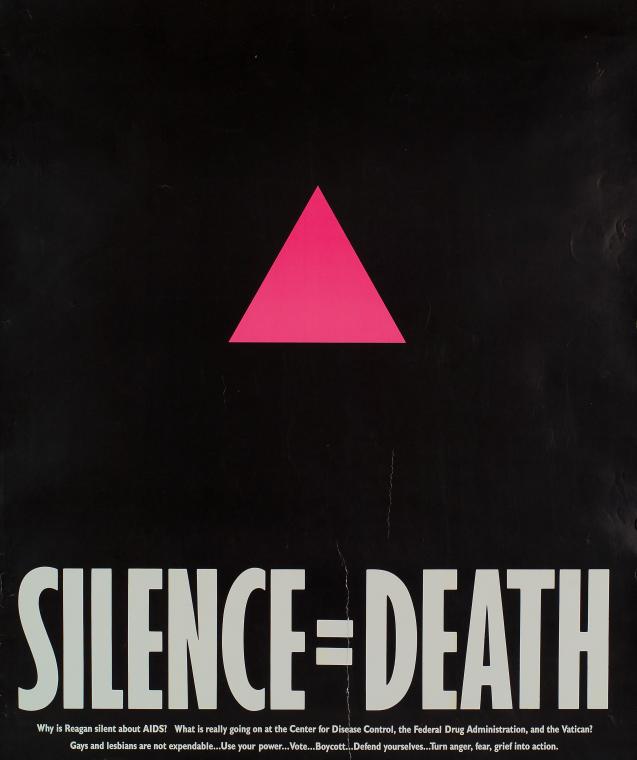

なかでも多く登場するのが、エイズアクティビズムをポスターやビジュアルを使い行っていたグループ グラン フューリー(Gran Fury)の作品である。グラン フューリーは、エイズアクティビズムで有名なACT UP(力を解放するエイズ連合を意味する英語の頭文字)から派生したもので、映画監督であるトム・ケイリン自身も主要メンバーであった。アメリカ各地及びフランスでも活動のあったACT UPだが、団体発祥の地ニューヨークでの動きも盛んだった。マンハッタン13丁目のコミュニティセンターThe Centerで行われたミーティングにはアーティストやデザイナーも多く参加し、政府や行政に対する怒りを源に活動していた。ある日のミーティングで、ウィリアム・オランダー(現代アート美術館New Museumのキュレーター)が美術館1階の展示スペースを使って何かしたい人はいないかと提案した。それに関心を示した数名がミーティング終了後に残り、アイデアを出し合った。その成果が現在でもよく知られる「Silence = Death」がピンクトライアングとともに配置された作品『Let the Record Show…』である。1987年7月、この作品はACT UPの名の下に発表、その後も場所を移しながら展示され、グラフィックとしてもポスターやTシャツなどになり、深く記憶されるイメージとなった。

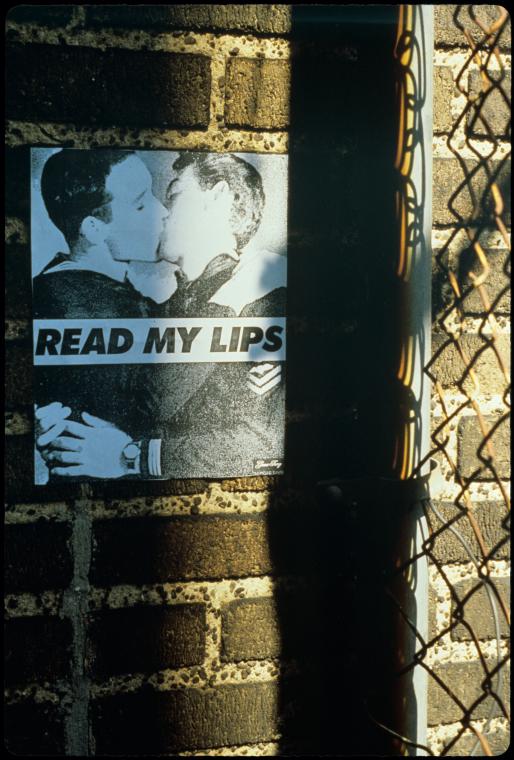

翌年1988年、ACT UPとは別にケイリンらがグラン フューリーとして活動を始めた頃には、映画監督トッド・ヘインズも所属していた。彼らは同年に、有名な『Read My Lips』を発表。この作品までオープンだったグループは、意見や人物の出入りが激しく活動が進行しなくなったために、ドナルド・モフィットなど11人のメンバーでフィックスする。なかにはアートと関係のない職種のメンバーもいた。

ビデオの03:12に登場する「Read My Lips」は当時アメリカ副大統領だったジョージ・H・W・ブッシュが共和党全国大会の演説での発言をもじったもの。ブッシュは「しっかり聞きなさい/私を信じなさい」という意味でこう発言し、自身が大統領になったら増税は行わないと訴えた。(この公約は守られなかった)このポスターは、デモ集会の日時などの告知と同時に広まった。ホモフォビアな社会に「このイメージを見ろ!」と言っているようでもある。

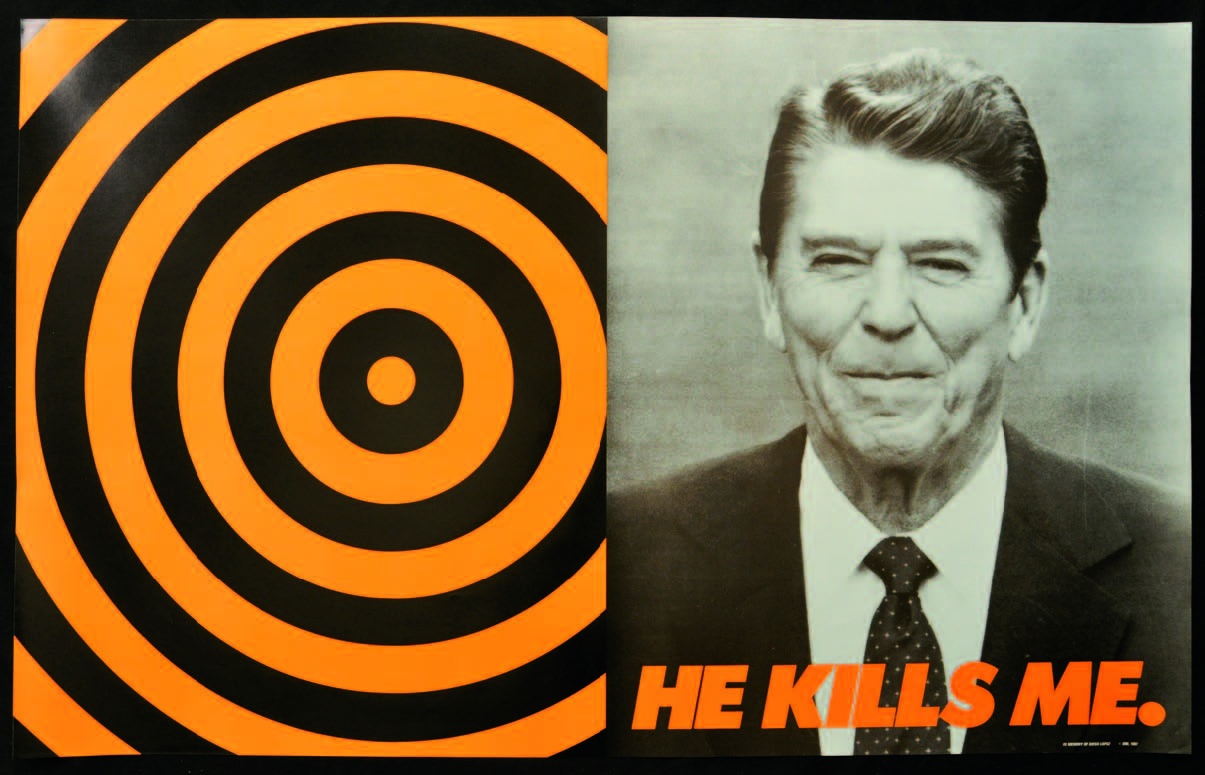

「He Kills Me! / あいつに殺される!」のあいつとは、当時の大統領ロナルド・レーガン。彼は1981年に大統領に就任するが、2期目に入った1985年に記者から質問を受けるまでエイズという言葉すら発言しなかった。この年の終わりには、アメリカ国内で1万人以上がエイズで亡くなっていた。

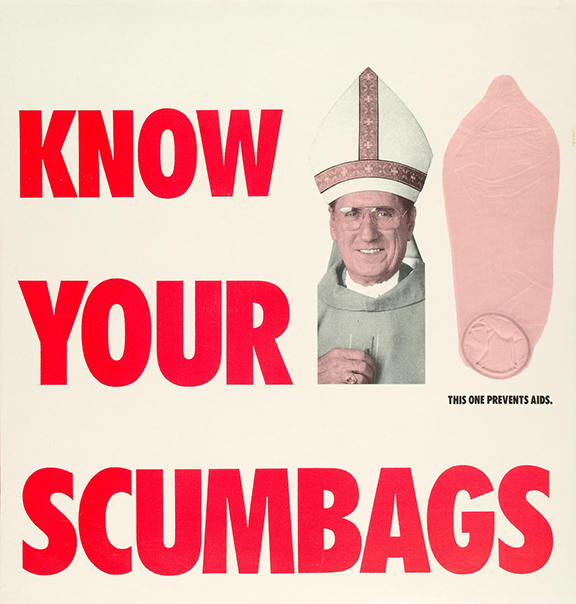

「scumbag」(スカムバッグ)とは卑怯者やくそったれ といった意味があるが、『Ashes』では「KNOW YOUR SCUMBAGS」に対する訳を「ゴムと敵を知れ」とした。その理由は、この言葉が上のビジュアルとともに記憶されたものであり、そこには避妊は信仰に反すると、コンドームの使用を否定していた当時のカトリック教会の高位聖職者の隣にコンドームが並べられているからだ。また英語で精子はカムと呼ばれることもあり、それを入れるバッグ=カムバッグ=コンドームという言葉遊びもあったのだろう。遠くにいる権力者や影響力を持ったものの意見が、自分やコミュニティの生死にも関係していることを批判とユーモア、そしてコンドームを見ることや使用することを日常の光景へと繋げたパワフルなポスターである。物議を醸したこのポスターはベニス・ビエンナーレで発表され、活動はアートとしても認識されるようになった。

もう一つ印象的なグラン フューリーのフレーズがこのビデオに登場する。「4万2千人が死んだ アートだけでは足りない」ダジャレもかっこいい写真もないまっすぐなポスター。そして、この状況を終わらせるために力を合わせて行動しようというメッセージが続く。アートやデザインの力を信じ、活動を続けながらも落ち着きを見せないエイズ危機...

1990年代中頃には、プロテアーゼ阻害剤という薬の登場もあり、複数の薬でHIVの増殖を抑える治療法(HAART療法やカプセル療法と呼ばれる・日本では97年より)がはじまり、エイズに関連する病で亡くなる人の数は急激に減少する。その影響か、アメリカではHIV/AIDSに関する動きや話題、活動がおとなしい時期があった(ALTERNATE ENDINGS企画者テッド・カーはこれを「第2サイレンス期」と呼ぶ)。しかし、ここ数年、またHIV/AIDSについて見聞きする機会が増えた。2010年代前半から、欧米ではエイズに関する複数のドキュメンタリーが制作されたり、展覧会が多く行われた。そんななか、2012年には初めてのHIV予防薬もアメリカで承認され、世界各地に広まり始めた。PrEP(プレップ・暴露前予防投薬)と呼ばれ、ツルバダという薬を1日1錠の服用で感染を予防できるというものだ。それと同時にあらわれた現代らしいフレーズが #truvadawhore(#ツルバダホアー)。ホアーとは軽蔑的に売春婦を呼ぶ際に用いられ、尻軽などの意。そこでPrEPを始め、生でのセックス大好き、を堂々と宣言する人たちがツイッターで用いたハッシュタグだ。(合わせてコンドームの使用も勧められている)

ビデオも終わりに近づき登場するのが「Your Nostalgia is Killing Me」というフレーズ。これはここに紹介したどれよりも認知度は低いと思われる。ビデオでは「お前のノスタルジアにはうんざり」と訳した。これはカナダの団体 AIDS Action Nowの企画 Poster/VIRUS で1980年代前半生まれのアーティストVincent Chevalier とIan Bradley-Perrinが2014年に制作したもの。鑑賞者の捉え方によって、作品の印象が随分違うのではないだろうか。

過去にエイズで亡くなった人々のことを思うことが若いアーティストやHIV陽性者をうんざりさせているということなのか?エイズ危機が忘れられ始めている証拠ではないか? このフレーズからそういった印象も受けるかもしれない。ポスターの中にジャスティン・ビーバーがいる。なぜだろうとよく見ると、ACT UPのTシャツを着ている。記憶もなにも、そのロゴがどこから来たのかすらきっと彼は知らない。

ALTERNATE ENDINGSの上映会を新宿2丁目のコミュニティセンターaktaで開催してもらった後、特定非営利活動法人akta 理事長の岩橋恒太さんがこのフレーズについても興味深い考察をシェアしてくださった。彼もまた1980年代前半生まれ。 「Your nostalgiaの Yourっていうのが誰に向けられているのか関心があります。Yourが医療者にとってエイズとかゲイ、バイセクシャルの生をある種のノスタルジーで言っているのか...。ノスタルジーを感じるというのは哀愁とか郷愁ということだから、自分の生きるっていうこととある種の距離がとれないとノスタルジーは生まれないわけですよね。それができる位置にいる者っていうのが、医療だったり行政だったり、製薬メーカーだったりっていうこともあるだろうし、それを読み替えていけば、ずっと変われない活動をしてきた、エイズアクティビズムに対してでさえも同じことが言えるのではないかなという気がしています。」

#ツルバダホアーやこのフレーズからも感じられるジェネレーションギャップや岩橋さんの言うような哀愁もこのポスターに描かれ問題視されているなら、ここで紹介したイメージから今までの間を空白にするのではなく、自らのことと滑らかに繋げる必要があるはずだ。『Ashes』では時間の流れが描かれている。いくつもの瞬間が今に向かって滑らかに重ねられている。ケイリンがどういう意図で、このポスターを引用したかは定かではない。ただ、ひとつ間違いないこと。それは時間は経っているということ。

【参考資料】

- Gran Fury Interview with Douglas Crimp in Art Forum, April 2003

- ニューヨーク公共図書館 アーカイブ http://digitalcollections.nypl.org/collections/gran-fury-collection#/ (グランフューリー関連の画像157枚が閲覧できます)

ベトナムで見えた親密な時間。写真家マイカ・エランのピンクチョイス

/2012年5月12日ホーチミン、Tsabelleにお気に入りの下着を少しだけ見せるKim Ngan。2人とも学生、付き合って4年になる。

6月にベトナムを訪れた際に、どうしても会いたかったのに不在の写真家がいました。ベトナムのレズビアン、ゲイ、トランスジェンダー、バイセクシャルのカップルの親密な時間を捉えたシリーズ『The Pink Choice』を発表し、2013年の国際報道写真コンテスト「現代社会問題の部(組)」において最高位の賞を獲得したマイカ・エランさん(以下 親しみを込めてマイカ)です。

ハノイで人気のカフェバーTadiotoに飾られた彼女の大きな作品を眺めながら、私が思った先は日本。なんと彼女は国際交流基金アジアセンターのフェローとして千葉県に6ヶ月滞在していたのです(!)。彼女がハノイに帰る日も近づいた8月の終わり、直接会い『The Pink Choice』のインスピレーションや制作過程のエピソードを聞きました。

「ハノイの人も街も大好き」と自らが育った地について語るマイカ。同地の大学で社会学を学び、現在は2歳のこどもを育てながら制作を続けています。

大学を卒業後、彼女は熱心に写真を撮るかたわら、雑誌のフォトエディターとしても活躍していました。そしてある時、カンボジアのアンコール・フォト・フェスティバル&ワークショップに参加しました。その経験が『The Pink Choice』を制作するきっかけになったのです。

そのワークショップでカンボジアのホテルを撮影することにしたマイカ。被写体を見つけるためにリサーチをするなかで、ピンクチョイスというゲイの旅行者向けのウェブサイトを発見しました。滞在先にゲイの観光客向けのホテルがあることを知った彼女は、限られた時間のなか迷う余裕もなく、早速ホテルを訪ね緊張しながらも撮影可能な滞在者を探しました。「部屋が大きくバルコニーがあるからと迎え入れ、ポーズをとり撮影させてくれたカップルがいました。」

2011年、ハノイに戻った彼女は、ゲイやレズビアンを題材にした写真展に訪れる機会がありました。その展示についてこう語ります。「そこで見た作品に良い印象を受けませんでした。被写体が仮面をつけていたり、体の一部だけが写され、ちゃんと顔が見えるものがありませんでした。本名がわかるものもありませんでした。その展示は人権団体によるものでしたが、皮肉にも同性愛者のステレオタイプを助長しているようでした。」

「テレビをつけても、不幸なストーリーや極端なイメージが多く暗いニュースばかりで、もっと日常的な姿を知ることも大事だと思いました。」彼女は自分が想像していた以上に多くの人がゲイやレズビアンの人々に嫌悪や誤解を持っていることも知りました。良い表象もあるけど、まだまだ足りない。そう感じたマイカはリサーチを始め、この主題で撮影を開始をすることを決意します。「人々は同性愛者に寛大になりつつあります。しかし、理解のあるふりをしているだけの人も多い。私の友人にもカップルを見ると拒否反応を表す人が少なくありませんでした。そこでカップルのプライベートな時間を撮影することを決めました。」

ベトナムでは同性カップルの同棲や、同性の結婚式も2015年まで違法とされていました。(現在も合法になったわけではない)

カップルが人の目を気にしないリアルな姿を撮りたい。

そう考えたマイカは、主にそれぞれの自宅を訪ね、まず6ヶ月間ハノイでカップルを撮影し、それからホーチミンでも撮影。被写体となってくれた人たちや人権団体が友達に連絡してくれました。地方でも撮影し、制作は2年に及びました。後半には彼女のプロジェクトの噂は広がり、被写体のほうから連絡をくれたと言います。「カミングアウトのいい機会だという理由で撮影を希望する人が多くいました。このシリーズが展示されるその場所に親を連れて行けば、同時に他の人たちとのコミュニティを知ってもらえる、と。また、いい思い出になるというカップルが大多数でしたが、ある地方では、7年以上連れ添ったパートナーが “ストレート”になって結婚するため別れるので、その前に写真を撮ってほしいと言ってきた人もいました。」

それぞれの親密な時間を撮影するために、まずカメラなしでカップルと会い何度か時間をともに過ごしてから撮影したそうです。そうして時間をかけて撮影されたカップルは計75組、そこから31枚を選び完成としました。申請料が無料だったからという軽い気持ちで応募した国際報道写真コンテスト。同年にはプライドフォトアワードなども受賞、国内外のプライドイベントや写真展、メディアでも紹介されました。

2011年7月12日、ハノイの自宅でくつろぐVu Trong Hung(政府の検査官)とTran Van Tin(社会福祉士)。交際を始めて2年が経つ。

「あれがもし2年早かったら、ベトナムでは少し早すぎて撮影も困難だったかもしれない。これが今だったらよくあるトピックだと気に止められなかったかもしれない。だからタイミングも良かったと思います。」と、謙虚なマイカ。しかし、彼女の言う通り、ベトナム政府はトランスジェンダー、レズビアン、ゲイの人々を取り巻く状況改善のために動き始め、状況は急速に変化しているようです。

さて、そんなマイカが家族とともに千葉に滞在していた理由。それは「ひきこもり」についての新プロジェクトに取り組んでいるからです。同じようなことが世界中であるにしろ、それを表す言葉があるのは日本らしいとのこと。「6ヶ月の滞在では時間が足りなかったのでまた来日したいと思っています。」

優しいオーラに包まれたマイカは、社会学的視点で世の中を見つめ、忍耐強く被写体と向かい合います。会話のなかで、彼女はカメラを使うドキュメンタリストであり、独自の視点をかたちにするアーティストであることを実感させられました。彼女だから受け入れられる場所、彼女だから見える瞬間でありながら、それらは誰とも強い関係のある空間なのかもしれません。

この記事の写真は全てマイカ・エランの『The Pink Choice』より。Copyright: Maika Elan

写真の使用を承諾してくれた作家に感謝します。

他計31枚の作品は、マイカ・エランのウェブサイト で鑑賞可能です。ぜひご覧ください。

>>> http://maikaelan.com

もっとオープンマインドになるために。バンコクのウェブ/コミュニティ、クィアマンゴー!

/主にレズビアンやバイ、トランスの女性やクィアをターゲットにした『Queer Mango』というキャッチーな名前の情報サイトがバンコクには存在する。ちょうど私がバンコクを訪れたときに1周年を迎えたQueer Mangoはオープンマイクのイベントを開催していた。その名はワン ナイト スタンドならぬ「ワン マイク スタンド」。

場所は先日のバンコクアートスペースでも紹介したバー&ギャラリーJAM。タイ語と英語両方の言語で進行するイベントに訪れた人々の肌の色は様々。

いわゆるアマチュアナイトで、2時間以上にわたり、詩の朗読や音楽のパフォーマンスが行われた。気がつけばバーに入りきれないほどの人で大盛り上がり!メッセージ性の強い作品から笑えるものまで参加者個人のバンコクまたはタイでの経験を見聞きする貴重な機会となった。

バンコクには、ゲイ男性向けの情報サイトやイベント/スペースは多いが、ゲイ女性向けのものが極端に少ない。そこで2015年に イタリア出身のイラリアとバンコク出身のナディーンがQueer Mangoを開始した。「クィアの女性による情報サイトが選んだイベントを紹介することで、LGBTフレンドリーかどうかが分かり、そこに行くかどうかとかで悩む必要がなくなるでしょ。」イベント終了後にナディーンが語ってくれた。

「タイのLGBTの生活は徐々に良い方向には向かっているかもしれない。でもタイの政府は民主主義によって構成されていない。だから、パートナーシップ条例が出たとしても、同時に表現の自由が保障されていなければ、それが何を意味するのか、将来も見据えて考えなければいけない。裕福で恵まれていれば、それでも弁護士を雇ってすべてスムーズに物事がすすむかもしれないけど、貧しい人にはそんな余裕はない。だから法によって守られる権利がある。皆がそういうことに関心を持つようになってほしい」

Queer Mangoは政治的なコミュニティでもある。そして政治的でありながら楽しむこともできることを教えてくれる。新しい人に会い、コミュニティもできるかもしれない。彼らはバンコクのLGBTQ団体のために写真展や映画の上映会のチャリティイベントを行ったり、出張で通訳もするそうだ。

「タイには国外の人もたくさん住んでいる。Queer Mangoは様々な人の交差する場でもありたい。包括的でもありたい。だから、queerという言葉を使いながらそういう考え方も紹介している。英語の情報も重要だと思う。タイ語が分からないタイ在住者で、この街のLGBTが抱える問題や苦悩を理解したいと考えている人もたくさんいる。」クィアコミュニティでありながら「オープンである」ということは難しい。この夜も、オープンマイクでは異性愛者の白人男性が女性を見下すジョークを軽々と口にしていた。それでも会場のマジョリティを占めた女性たちは、負のエナジーを爽やかに断ち切りムーブオン。イラリアとナディーンのパフォーマンスで幕を閉じた。

バンコク以外での活動も考えているのか聞いた。「チェンマイで『レインボーパパヤ』って団体を作ってもいいかもね!(笑)でも今はバンコクのコミュニティに集中したい。」2016年末には国際レズビアンゲイ協会世界会議(ILGA World Conference)がバンコクで行われ世界中から700を超える団体が参加する。それに向けて、Queer Mangoがどのようにウェブサイトを盛り上げイベントを催すのか。いろいろと企んでいるらしい。「私たちはパーティーメーカーではない。何かするとき、理由とともにするのよ。もっとオープンマインドになるためにね。」

イラリアとナディーン。 2016年6月、バンコク。Photos by normal screen.

ばたつく青春 『どこでもないところで羽ばたいて』監督グエン・ホアン・ディエップ インタビュー

/9月15日からに行われるアジアフォーカス・福岡国際映画祭2016の「ベトナム大特集」で長編映画『どこでもないところで羽ばたいて』が上映されます。

映画はハノイの大学に通う女性フエンが、妊娠してしまうところから始まります。彼氏の気持ちも経済力も不確かなため、フエンは中絶を考えます。しかし、その資金はなく、さらなる行動を迫まられます。不安に押しつぶされそうな日々のなか、不思議な年上の人、たくましく生きる友人に触れフエンは成長するように見えますが...。「羽ばたく」というよりは、まさに飛べない鳥の「flapping」:バタバタとするフエンの姿が、深みのあるトーンで描かれます。

ベニスで初公開され、トロント、釜山、日本ではあいち国際女性映画祭や大阪アジアン映画祭でも上映されたグエン・ホアン・ディエップ監督の長編デビュー作。その制作過程における苦労や運命的なめぐりあわせについてハノイで聞きました。

(以下、ネタバレありです。)

見ごたえのある俳優が出演していますね。若い俳優のキャリアを考えると、主人公フエンはリスキーな役柄であると思います。フエンを演じたグエン・トゥイを見つけるのに苦労したのでは?

面白いことに、私は彼女が13歳のときに一緒に仕事をしています。私が監督をしていたテレビドラマで、彼女は主役でした。それがきっかけで彼女はとても有名になりました。当時彼女は子供だったので家族とも話し、学業に専念するように勧めました。随分前のことですが、後にこの映画のプロジェクトが始まり、ベトナム中でオーディションをしました。私は役のイメージに合った彼女を思い出しました。しかし、まだ15~16歳の彼女では若すぎると感じました。このキャラクターは自らを壊してしまうほど重いものを抱えています。ということはこのキャラクターは俳優をもダメにしてしまう可能性がある。なので私は彼女を呼んで脚本の朗読を手伝ってもらうだけにしました。実際に演じるというものではありませんし彼女もそれをわかっていました。しかし、その時には資金の問題で撮影はできず、それから2年近く待たなくてはなりませんでした。そして2013年、撮影開始が二週間後と迫ったときです。主人公を演じる予定だった女優がパーソナルライフに問題があり、セクシャルなシーンに関して突然、不安と不快を感じると言い出しました。このとき、私たちはすでにこの女優と2年間準備をしていました。

怖気付いたということですか?

理解はできます。だれでもこういう役には不安を感じるはずです。しかし、これは私の初長編だったこともありやることも多く、この女優の問題にあまり時間を費やせませんでした。丸1日彼女と話しましたが、彼女の問題は家族を巻き込んだものと分かり、彼女を主役にはできないと思いました。そして長時間に及んだ会話を止め、気づいたときにはグエン・トゥイ(監督の発音ではトゥエン)に電話をしていました。そして言いました「私にとってとても重要な映画があって撮影が2週間後に開始するけど、参加する気持ちはある?もしスケジュールがあいていれ早速とりかかるわよ」と。彼女は驚き私もびっくりしていました。自分が彼女のことを長い間考えていたことにそのとき気づいたからです。

始めから彼女が念頭にいたのですね。

そういうことですね。それに資金集めに時間がかかり気がつけば彼女は18歳近くなっていました。もう小さなこどもではありません。彼女に脚本を送り、2年前に初めてこの脚本を読んだのは朗読を手伝ってくれたのも彼女だったと気づきました。しかも彼女はセリフを覚えていました。撮影クルーと私にとってももうひとつ特別だったのは、私たちは彼女が小さい頃にドラマで一緒に働いていたことです。撮影監督も美術監督も衣装さんもメイクさんもみんな当時のままで、彼女が私たちのもとへ帰ってきたようで感慨深くなりました。ロケーションで撮影テストをした際には、私が求めていたものを感じ、遠くへ行ったいた娘が成長して、美しく強くなって帰ってきたよううでした。誰も女優を代えた理由は聞かず、とても自然に受け入れられました。うまく説明できないけど彼女は勘に優れ、才能と魔法を持っているのです。演技を心配したこともない。実際には演技のクラスも受けたことがないし、モールに行ってシネコンで映画を観るようなベトナムの今時の子です。映画祭やアートにも無関心。典型的なハノイの女の子なのです。大学では経済を専攻し、演技と全く関係のないことをしています。

オーディションを経て感じたベトナムの若い俳優の今について教えて下さい。

ベトナムの若い俳優は優れていて好きですが... 私は自分の映画にはニューフェイスを起用したいと思っています。主人公が新人で観客が驚くくらいがいいのですトゥイは新人というわけではないけど、テレビドラマのときとは別人です。それに私も驚いたくらいなので誰にでも衝撃を与えると思いました。一方、今の若い俳優はキレイすぎるとも感じています。それぞれの美があるはずですが同じように見えます。例えば、ある俳優が印象的だと感じ候補者にあげます。それからオーディションを続けると、みんなその子と同じメイクと髪型をしていることに気づきました。流行りなのかもしれないので、それはそれでいい。役に合わせて変えればいい。でも、自然の美をもった子がいるのになぜ誰かを変える必要があるのかと考え、後者を探し、見つけました。もう一つは、今の若い世代にはテレビ、映画、舞台などに参加する機会が多くあるので、経験もあります。でもそのスキルはポップカルチャー的で、例えば、みな同じように泣くのです。もちろん全員ではないですが... もっとも受け付けられなかったのは韓流スタイルの演技です。タイっぽいのもありました。別にいいのですが、そのスタイルを変えようとも思いません。演技の勘があり、私を涙させ笑わせ驚かせるほどの才能がいるからです。またベトナム大学の学生の演技は古いスタイルが多く、わざとらしい部分もあります。私は自然で、かつ魅力的な子を探していました。

本作はベトナムでは配給されていますが、反応はどうでしたか?

ポジティブだったと思います。でも関係者には、この映画で収益をあげるのは難しいと言われていました。しかし、若い観客がたくさん来てくれました。この映画は若い人のためにあるのかもしれません。でも発表する前は若い観客はイメージできていませんでした。なぜなら、若い人の多くはロッテなど韓国資本のシネコンに行きハリウッドや韓国映画を観ますよね。でもある日、劇場を見に行くと若い人で満席でチケットを買うために3時間以上並んでいる人もいました。すごくびっくりしました。

こういう映画が求められていたのでしょうか?

ベトナムの劇場をまわり、映画を上映してもらうように話しましたが、映画はいいけど大衆には受けないと断られました。その反応も理解できます。だから私はインデペンデントの配給の道を選び実行しました。今は堂々とベトナムのインデペンデント映画の配給についても知っていると言えます。

やはり大変でしたか?

大変だと思うと大変です。経験もなく、売るためではなく人々に観てもらうために頑張ったのでやりがいがあった。でも次のプロジェクトでは逆に、配給を真剣なビジネスとしてできる、私の映画が好きな人と組むのもいいかもしれません。

劇中、トランスジェンダーのキャラクター、リンが登場しますね。劇中でリンはまるで厳しい現実を直視している唯一の存在のようにも見えます。これには特別な理由があるのでしょうか?

2004年か2005年にトランスジェンダーの人々についてのテレビドキュメンタリーを制作しました。ホーチミンに向かい、被写体を見つけ撮影を開始ました。こういったトピックをテレビのドキュメンタリーで扱ったのは初めてだったと思います。そのとき、トランスの人々に刺激をうけ、自分が長編フィクションの映画を作るときにはトランスのキャラクターを書くと決めました。彼らに会えたことに感謝しています。彼らはとても個性的で、喜びや才能であふれています。同時に、彼らは深い悲しみを抱え、悲観的でもありました。彼らのことが大好きでした。私の映画のなかのリンはその時の記憶からできていると思います。それにリンは男と女どちらかだけというよりは両方です。私はリンの性別を明言できません。ただ、リンなのです。名前も性別をはっきり持ったものではありません。ただの名前です。

劇中の象徴的なものも印象的です。丸みのある形や水や、内と外を表すものも頻繁に登場していたように思います。

私はこの映画を女性の物語として構想しています、女性の世界です。ですので、色や形、文化的な象徴、ベトナムの女性文化を取り入れようと努力しました。私のうちにある女性性は冷たく、水です。太陽はなく、とがってもいません。丸みのあるものです。そして雨が降り、晴れていません。月の光る夜で昼ではありません。そこから、主人公の世界を求めロケーションを探しました。泡や色や濡れた感覚、雨や水です。時折、電車などまっすぐで硬いものも現れるので、余計に丸みのある街灯やお椀、雨も多いのです。

映画はヨーロッパからの資金も受けていますが それはやはり国内に充分な資金調達ができなかったからでしょうか?

状況によってちがうのですが、今回は他に術がなかったからです。今は違うかもしれません。脚本を書き始めた2009年ごろマーケットで出資者を見つけるために時間をかけました。時間はかかったけどそれも変えられない運命です。次ははそんなに時間をかけたくはないですが。5年は長すぎます(笑)ベトナムでは映画やアートへの助成はなく、しかも私は資本から離れてインデペンデントで活動しています。国営のスタジオや大手のスタジオにも声をかけませんでした。彼らからはなにも期待できなかったので国外に行くしかなかった。ひとつ気になることで言っておきたいことですが、ベトナム国内に、私が国外だけをターゲットにしていると誤解している人がいることです。アジア人の監督として欧米で求められるもの(セクシャルなイメージやエキゾチックなイメージなど)を意識しているというのです。傷つきました。今の私は以前よりもタフになったので大丈夫ですが、そのときはとても辛かった。映画祭のことを考えながら脚本を書くことなんてありません!資金を得るために脚本を調整することもありません。資金が必要だったら他の方法があるし、もし支援者が現れればそれは私たちが理解し合えたからです。お金目当てではないし、そういう共同製作は嫌いです。客層を意識して脚本を書くこともありません。ビジネスを否定しているのではないけど、私のやることではないということです。明日死ぬかもしれないのに、映画祭や支援者を意識しながら脚本を書くなんて考えられません。

映画プログラマーのMarcus Cuong Vuとグエン・ホアン・ディエップ監督。2016年6月にハノイにて。Photo by Normal Screen.

『どこでもないところで羽ばたいて』2014年/ベトナム・仏・ノルウェー・独/98分

原題:Đập cánh giữa không trung/ 英題:Flapping in the Middle of Nowhere

針と糸で繋ぐ。アーティスト ジャッカイ・シリボ

/テキスタイルを中心とした作品制作を続けるタイを代表する現代アーティストがバンコクにいます。彼の名はジャッカイ・シリボ。ノーマルスクリーンはアーティストの自宅兼スタジオを訪ねました。丁寧に迎え入れてくれたジャッカイはタンクトップとショートパンツのラフなスタイルながら凛とした佇まい。

過去には、バンコク、香港やニューヨークで展示および紹介され、2011年タイでの展示では宗教と現代タイ社会の関係を意識した作品を発表しています。日本語で紹介されるのはこれが初めてとのこと。

彼が生まれ育ったタイは、仏教の国というイメージの強い場所ですが、歴史を辿ればアニミズムが核。現在も時間をかけてゆっくりとタイの文化をみつめれば、様々なことがアニミズム的だとジャッカイは言います。「僕は仏教徒というよりアニミストだ。それがルーツで太陽や霊、スピリット、風や水を讃えてきた。その状況を、それも仏教だという人もいる。世の中には他の宗教の影響を受けているものも多いが、それは違う。そういうことをテーマにしたんだ。」

深く究極的であるアニミズの上に重なる仏教の文化とそれを取り巻く政治や産業。ジャッカイはそれをシリーズ『Karma Cash & Carry』で表現しているようです。

「針や糸、布、刺繍、繰り返しの多いテクニック。それらのシンプルな要素だけでどこまでいけるか自分への挑戦なんだ。それがテキスタイルアートの魅力だ。」

ジャッカイはアメリカのフィラデルフィア大学でテキスタイルデザインを学びました。工芸的で技術面に重点を置いたバンコクの教育とは違い、アメリカの学校で注目されたのは学生それぞれのスタイル。帰国後、バンコクのタマサート大学で教壇をとりながら、初めて自らの作家活動を開始します。 それ以来、彼は、実際には多様なタイの宗教とその中における仏教の勢力に強い関心を持ってきました。そしてそれはもちろんタイの政治と自らのアイデンティティと向き合うことでもあったのです。

2014年の香港のアートバザールでは『78』という新作を発表します。これはマレーシア系ムスリムの住民が多い、タイ南部の小さな村タクバイで起こった事件から触発され制作されたもの。2004年10月25日、イスラム教分離派を制御するための武装品を盗んだとして6人が逮捕されたことに怒った住民が警察署前でプロテストを起こしました。そこで警察が7人を射殺。やがて、軍が登場しプロテストをしていた市民1300人が拘留され、うつぶせでトラックへ積むように乗せら、5時間におよぶ移動中に78人が死亡。当時の首相タクシン・チナワットは78人の死因をラマダンで体力が落ちていたせいだと発言し、事故として扱われます。

「タクバイにはタイの他の地と違った編み物の伝統がある。食事も美味しく、場所もとても美しい。だから大学で教えていたとき、学生をつれて時々訪れていた。でも2004年に3つも事件があり、危険ゾーンとして扱われるようになった。」

制作のためのリサーチでは、過去のことは忘れて前進したいと考える住民にも会った、とジャッカイ。しかし、こんな過去を忘れて本当の意味での前進はありえないと信じています。『78』という作品は高さ幅3mを超える巨大な作品で四方を布で囲われた内部に入ることができ、それはサウジアラビアのメッカにある最高位の聖殿カアバをモチーフにしています。

「当時彼らには1、2、3、4という具合に数字だけが与えられた。家族が見つからなかったものもいる。このストラクチャーは神聖で宗教的な建築物のようでもある。でも僕は無くなった人のメモリアルを作っていたんだ。布にはアラビア語で1から78までの数字の刺繍が施されている。この事件はタイで起こった。でも世界的に言えるのは、違った文化と宗教に対する理解が足りないということだ。」

「僕はここでイスラム教と仏教の問題と向き合っている。なぜならこの問題は僕らにも影響があり、問題の一部でもあるからだ。これはここで起こっている問題だけど、欧米でも似たような移民問題がある。」

続けて、現在取り組んでいるプロジェクトについて話してくれました。ジャッカイが強い関心を持つ別の問題で、タイ北部やミャンマー西部に暮らすロヒンギャという無国籍状態の人々についてです。「過去にバングラディッシュやインドからイギリスによって連れてこられた人で、主にムスリム系だ。仏教徒が多くを占める地に連れてこられたわけだ。ここ数年、彼らは過激派仏教徒のターゲットになっている。そう、仏教徒に過激派がいるんだよ。彼らの家は焼かれ、殺され、難民キャンプへと送られている。だからイスラム教徒の多いマレーシアに逃げようとするが、多くは成功しない。地中海の難民問題と似ているよね。でもこのことについてニュースでも滅多に聞かれることはない。」そう説明しながら制作中の作品を見せてくれた。それらは、2017年に現代美術館、バンコク芸術文化センターでの個展で発表される。この作品のために実際に北部へ赴き、あまり知られないロヒンギャの人々の生活を見つめ、制作しています。2014年に起こったクデター以来、事実上の軍事政権下にある現在のタイで、アーティストへ及ぶプレッシャーも大きい。しかし、「作りたいものをつくれる環境にある自分だからこそできることがあると信じている。」そういう気持ちで活動している、とジャッカイ・シリボは語ってくれました。軍服を使った作品も展示する予定で、もちろん自主規制はしません。

東南アジアの伝統的な染色や刺繍も参考にしながら見つめる社会と自己と物語。 シリボの手と針と糸から想像を超える世界がこれからも広がります。

ジャッカイ・シリボ。2016年6月バンコクにて。Photo by Normal Screen

人間の欲と乾く土・注目のアーティスト タダ・ヘンサップールのタイ

/Thailand Research Trip Report

バンコクを拠点に2000年代後半より主に写真作品を発表する注目の作家タダ・ヘンサップール(Tada Hengsapkul )。 彼に会い、作品について話を伺いました。 タイ国内で数多くの個展をし、海外ではオーストラリアや、アメリカ、フランスなどでもグループ展に参加しています。彼は落としたスマートフォンのようにヒビだらけのマックブックを開き、幾つかの作品について丁寧に説明をしてくれました。 その中から彼が近頃手がけたミュージックビデオをご覧ください。

音楽は、タダの友人であるヴィムッチ(Vimutti)というバンドによるもの。タイトルを訳すと『泣きたいだけ泣いて思っ切り叫べ』。 タダが監督、撮影、編集したこの映像は、彼の写真作品に同じ光景として現れます。舞台はターダの故郷であるバンコクより北東の地コラート。映像にも登場する湖の水は随分と少ないようです。数年前まではもっと多かった水量。しかし、あることがきっかで水かさは一気に減ってしまいます。

「2011年にバンコクが浸水したの知ってる?」タダは優しい口調でこのビデオ作品について説明してくれました。「この湖の水は周辺住民が農業のためにずっと使ってきた小さな湖だ。そこに、バンコク大浸水のあと、日本の大手企業の工場が数社移動してきたんだよ。社員用の家もたくさん建てられた。もちろん大勢の人と工場が大量に水を使い、この湖の水はすぐに無くなった。そして、ここにいた企業は去って行った。地元の人たちは昔から使ってきた湖をあっという間に失ったんだ。そして、残されたこの建物のデザイン…。」

周りの環境を無視した醜い建物を指差し、苦笑いしながら私に「なぜ?」と目で問いかけます。

ぶつける先のない不満と苛立ち。怒りを通り越し、ただ見つめるだけのような写真から時間がたち、映像ではその感情が放たれます。

自然が好きだと語るタダ。彼の写真にはのどかな田舎の風景や若者を被写体としたものが多く存在します。とてもシンプルで、作品によっては一見、彼が友人と遊びながら撮影したようにも見えます。少しおかしみのある作品。しかし、もちろん、被写体の行動(死んだふり)、状態(枯れている)、着ているもの(宗教を連想させる)、持っているものなどには意味があり、その多くはタイ王国におけるバンコクとバンコク以外の地方における不平等、政治に対する不信感や不満、宗教問題を表現しています。「タイの国旗の白は仏教を意味している。タイの宗教は仏教だけじゃないのに...。」と、象徴されるものにすでに問題が見えることを指摘します。

「7年前に、当時18歳だった友人がナショナリストの集まる場で殺された。たまたまその場を訪れたあいつはライフルで撃たれ、人々はそれを見て歓喜していたんだ。その様子を僕は見た。」タダが語るそれは、暴力とともに刷り込まれる、タイ社会における抑圧の経験であり彼が向き合うテーマの一つでもあります。

検閲の厳しいタイですが、タダはそれを恐れません。「検閲されることはあるけど、自己検閲は絶対にしない。」現在の落ち着いたトーンを保ちながら、ますます注目度を高めるであろう期待のアーティストです。

タダ・ヘンサップール。2016年6月バンコクにて。Photo by Normal Screen

微笑んでいられない!バンコクアートスポット

/Thailand Research Trip Report

ノーマルスクリーンは2016年6月、今後の活動のためのリサーチとしてタイとベトナムへ行ってきました。いざバンコク行くぜ!と、ガイドブックを買ってもあまり載っていない現地のアート情報。検索してもパっと出てこない... ということで、まとめました!2016年夏現在のバンコクおすすめアートスペースリストです。

かっちりホワイトキューブのギャラリーから、一杯呑めるアートスペースなど形も色々で数も多いバンコクのアートシーン。その中でも、地元の人たちにも勧められたスペースを中心に紹介します。

ベタな観光でも十分楽しく刺激的なバンコクですが、現地の作家やクリエイターの表現を通すと、より深くタイが見えてくるはずです!

大きめアート空間

・バンコク芸術文化センター(Bangkok Art and Cultural Center/BACC)

まずはメジャー所から。2008年に完成して以来、観光スポットのひとつにもなっている巨大美術館。BTSナショナルスタジアム駅と連絡通路で繋がっているのでアクセスも便利。地下には図書館があり、1階から4階まではカフェやレストラン、本屋、画材屋、雑貨屋などが入り、良くも悪くも、バンコクらしくクリエイティブなモールのよう。なかにはバンコク郊外にあるフィルム・アーカイブの小さなサテライトもあり、タイ映画のDVDやTシャツなどのちょっとしたグッズも。7階から9階は大きなギャラリースペースになっていて、無料で国内外の注目の現代アーティストの作品がビッグスケールで見ることができる。1階のカフェでは現地の作家などが集ったりしていていい感じ。ここでBAM!ことバンコクアートマップ(無料)をゲット!

住所:939 Rama 1 Rd., Bangkok

https://www.facebook.com/baccpage

・バンコク現代美術館(MOCA BANGKOK)

大富豪ブンチャイ・ベンチャロンクンのコレクションを展示した5階建の美術館。やや街はずれにあるためタクシーで行くのが便利。時間があればトライしたい。

住所:499 Kamphaengphet 6 Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok

なにかしでかしてくれそうなアート空間

・ブリッジ(Bridge)

バンコクで駅から汗をかく前にたどり着ける数少ないアートスペース。サパーンタクシン駅の近くにあり1階はカフェバーになっている。発起人はイギリス出身のダン・バーマン。1階カフェスペースも天井が高く作品をを展示できる壁と空間がある上に、2階と3階もギャラリーになっているので、いわゆるカフェギャラリーとは一線を画す。上映会も音楽イベントもするというこの空間は、柔軟に様々な表現やアートコミュニティを受け入れているそう。運が良ければ屋上にも行けるかも。

住所:Charoen Krung Soi 51, Yan Nawa, Sathorn, Bangkok

・ターズ ギャラリー(TARS Gallery)

2015年にオープンしたアーティスト ラン スペース(TARSという名前はThe Artists Run Spaceの略)。レジデンシーもやっているものの、まだ若い団体なので助成金を得た作家の活動先として場所を提供したり、状況に合わせて活動しているという。もともと3人で始めたが、現在は2人:ピエ・ベコンは元パフォーマーで今はキュレーションに集中し、ポッチャ・ワラサブは写真を使う作家。このスペースは週に3日だけオープンし、それ以外は予約制。

住所:3 Soi Srijun, Sukhumvit Soi 67, Bangkok

・H ギャラリー(H Gallery)

タイアートについて執筆もするアイルランド人ブライン・カーティンがキュレーションを努めるギャラリー。2002年オープン。

住所:201 Sathorn Soi 12, Bangkok

https://www.facebook.com/H-Gallery-115934944151/

・ジャム(JAM)

バンコクで人気のクィアフレンドリーなバー。2階にはギャラリースペースがある。過去に、日本人ミュージシャンやDJも多くパフォーマンスしているらしい。ダンスや映画上映イベントが行われていたらラッキー。何もなければまったり飲んでオーナーのディエンやローカルと話すのも楽しい。

住所:41 Charoen Rat Soi 1, Bangkok

実験する大学内アートスペース

バンコクの作家やキュレーターにも評判の大学内のアートスペース。キャンパスの雰囲気も日本の大学とは違って面白い。

・チュラロンコーン大学アートセンター(Art Center at Chulalongkorn University)

タイの東大ことチュラロンコーン大学内にあるアートスペース。図書館のビルの最上階にあり、BACCからも遠くない、けどキャンパスが巨大なので時間と体力のゆとりを持っていきたい。展示空間は大きくない。このビルの1階には小さなカフェあり。

住所:7th Floor, Office of Academic Resources, Chulalongkorn UniversityPhyathai Rd, Pathumwan, Bangkok

https://www.facebook.com/theartcenterchula/

・シラパコーン大学アートセンター(Art Center at Silpakorn University)

イタリア人彫刻家シン・ピーラシーなどによって創設された国立大学にあるアートセンター。彼はタイに西洋アートを持ち込んだ人物として今でも親しまれている。2階におよぶ展示空間で大々的なグループ展などが行われる。王宮から道を挟んですぐ北にあるので観光ついでに行きやすい。

住所:31 Silpakorn University, Na Pra Larn Road, Phra Nakorn District, Bangkok

https://www.facebook.com/ArtCentre.SilpakornUniversity

・バンコク大学ギャラリー(Bangkok University Gallery)

タイで初めての私立大学にあるギャラリー。キャンパスの雰囲気も上の2つと随分違う。

住所:Fl.2-4 BU International College Builing (Bld.7)

ある程度知られた作家の作品を展示するギャラリー

・タドゥ コンテンポラリー アート(Tadu Contemporary Art)

住所:Thaiyarnyon Building, Soi Sukhumvit 87, Bangkok(三菱自動車ショールーム2階)

・ジムトンプソンの家・アートセンター(The Jim Thompson House and Art Center)

タイのシルク文化を産業化したアメリカ人ジム・トンプソンの豪邸すぐ手前にあるギャラリー。人気観光スポットの邸宅だが、ギャラリーは2003年より現代アート作家を紹介する立派な空間。BACCから徒歩6分ほど。

住所:6 Kaseman Soi 2, Rama 1 Road Bangkok

・シティシティギャラリー(CityCity Gallery)

真っ白な壁の照り返しに、負けない覚悟で挑みたい。流行りのものが見れる可能性高め。

住所:13/3 Sathorn Soi 1, Bangkok

・ノヴァ コンテンポラリー アート(Nova Contemporary Art)

2016年4月にオープンしたばかりのギャラリー。広島のみやうち芸術文化振興財団が関係している『Today Is The Day: The Proposition Of Our Future』が記念すべき1回目の展示だった。今後の展開が楽しみ。

住所:Soi Mahadlekluang 3, Rajdamri Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok (バーン ソムタヴィン コンドミニアム1階)

もっと見たい!その他クリエイティブ空間

・ジャム ファクトリー(JAM Factory)

ゆったりとした空間に本屋、ギャラリー、インテリア雑貨屋などが入る。バーのJAMとは無関係。なかでも本屋Candide Booksには、小説やアート系の本が並び見ているだけでも楽しい。広い中庭でマーケットやコンサートを催すこともある。駅から歩いて行くには遠いのでタクシーが便利。時間があるときにオススメ。

住所:41/1-41/2 Charoen Nakorn Rd., Bangkok

・トゥー ヤン アート センター(Toot Young Art Center)

住所:Ekkamai 2 Alley, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok

https://www.facebook.com/TootYungArtCenter/

・スピーディ グランマ(Speedy Grandma)

住所:672/50-52 Charoenkrung Soi 28, Bangkok

・ソイ ソース ファクトリー(Soy Source Factory)

チャイナタウンの元醤油工場を利用したギャラリーで写真の展示が多い。レストランもある。経営者はスピーディ グランマと同じ。

住所:11/1 Charoenkrung Soi 24, Bangkok

・WTF ギャラリー&カフェ

ギャラリーは3PM、カフェは6PMにオープン。

住所:7 Sukhumvit Soi 51, Bangkok

現地でよく聞いたスポットは以上です。

ちなみに、ほとんどのアートスペースは月曜閉館!お気をつけて。

All Photos by Normal Screen.

リース・アーンストとザッカリー・ドラッカーの関係

/CONTEXT for ALTERNATE ENDINGS

Relationship, #23 (The Longest Day of the Year) 2011 © Zackary Drucker & Rhys Ernst | Courtesy of the artists and Luis De Jesus Los Angeles | Prestel

『Dear Lou Sullivan』を制作したアーティスト、リース・アーンスト(Rhys Ernst)とザッカリー・ドラッカー(Zackary Drucker)の活動を紹介します。

日本では滅多に名前を聞く機会のない二人ですが、アメリカではポップカルチャーとの距離も近いアーティストということもあり知名度は上がっています。

1980年代生まれのふたりはカリフォルニアを拠点によく共同で作品を制作。ふたりの代表作は2014年に発表された『Relationship』です。当時、恋愛関係にあったふたりが日常と性転換する様子を6年間にわたり記録したこの写真はホイットニー美術館の由緒あるバイアニュアル展に選出されたことをきっかけに注目を集めました。ドラッカーが男性から女性へ、アーンストが女性から男性へ。互いにトランスである彼らの親密な時間の描写と変化は、トランスジェンダーに関する議論や表象の増える現代において重要な作品としてとりあげられました。

時を同じくして2013年の制作開始からふたりがプロデューサーとして参加しているドラマ『トランスペアレント』が話題になります。

1話30分のシリーズで、日本のAmazonプライムでもストリーミングされています。 クリエーターは、『シックス・フィート・アンダー』などの上質なドラマやインデペンデント映画で活躍していたジル・ソロウェイ(Jill Soloway)。「このドラマが売れなかったら映画にするつもりだった」という発言にもある通り、まるで映画のようなスタイルときめ細かさで人気を博し、2015年にはゴールデングローブ賞のテレビ・コメディー部門で最優秀作品賞を受賞。コメディーと言っても日常にある“可笑しみ”が笑えて、はっとしてグッとくる。また同年のエミー賞でも11部門でノミネートされました。現在はシーズン2のストリーミングも始まっており,シーズン2も今年のエミー賞10部門でノミネート!

このドラマの中心となるのは、現在のロサンゼルスに住む裕福なユダヤ系の家族。ジェフリー・タンバーが熱演する、定年した父親「モート」が「モーラ」になるところから物語は始まります。子どもたち3人は,全員成人しても落ち着く様子はありません。

この映像の冒頭で話しているのがクリエーターのジル・ソロウェイ。物語は彼女の実体験がベース。 02:22で話しているのがアーンストとドラッカー。

そして何度見ても飽きない、アーンスト制作のオープニング映像。60~90年代のホームビデオやドキュメンタリー映画から集めたクリップが色とりどりの打ち上げ花火の様に次々と美しく輝きます。

制作チームに多くのトランスジェンダーを起用している『トランスペアレント』。アーンストはそのスピンオフのような形で『This Is Me』というミニドキュメンタリーも制作し、ドラッカーも共同プロデューサーとして関わっています。実在のトランスの人々やジェンダーを選ばない人々により、彼らに立ちはだかるトイレ問題、暴力や友情などのトピックが紹介されます。こちらも日本のAmazonプライムで字幕付きストリーム中!邦題は『ディス・イズ・ミー ~ありのままの私~』1回5分前後でさらっと観れます。

絶好調のアーンストは、アメリカにおけるトランスジェンダーの歴史についてのミニドキュシリーズ『We’ve Been Around』でクリエーターを務め、トランスの歴史における先駆者的な人物やイベントをイラストやアーカイブ映像とともに鮮やかに紹介しています。

『Dear Lou Sullivan』と比べ、よりストレートに表現されているルー・サリバンの人生やストーン・ウォールの反乱の仕掛け人シルビア・リベラ(Sylvia Rivera)とマーシャPジョンソン(Marsha P. Johnson)について(このエピソードは今年のOut fest(LAの映画祭)で観客賞を受賞。)などがエピソードとして描かれています。

『トランスペアレント』にも出演しているアレクサンドラ・ビリングス (Alexandra Billings)などが声の出演者に名を連ね存在感を発揮。各エピソードは「私たちはずっと存在してきた!」というシンプルで強いタイトル名で終わります。このシリーズはあまり知られていない歴史をただふりかえり、描くだけではなく、それが消された過去、そして今でもトランスの人々の功績や存在が紹介されないことへのアクションでもあります。

ドラッカーは、パフォーマンスアーティストでもあり自らのファインアート写真やビデオ作品に登場したり、ポップカルチャーを皮肉ったトークイベントも美術館などで行ったりしています。現在は、アメリカで話題のケイトリン・ジェンナーの生活を追った人気のリアリティTV『~アイ・アム・ケイト~女性になったカーダシアン家のパパ 』にも出演中。

そして今夏、忙しくなったふたりは原点を振り返るように作品『Relationship』を写真集として発売しました。160ページに及ぶ本についてドラッカーはこう説明しています。「わたしたちはみな一緒に変化し続けている。これはLAに住む、異なったジェンダーを持つ、あるトランスジェンダーカップルのストーリーです。」

その写真集から9枚のイメージをご覧ください。

ペドロ・サモラのリアル リアルワールド

/CONTEXT for ALTERNATE ENDINGS

このエッセイは、マイ・バーバリアンのビデオ作品『Counterpublicity』をより深く鑑賞するために、主題である人物ペドロ・サモラについて紹介するものです。

1992年、まだミュージックビデオが流れ、活気のあった当時のMTVが制作した人気番組『Real World』が放送を開始する。『Real World』は世界で最も長く続いているリアリティTV。

シーズンごとに20代中頃までの7~8人がオーディションで選ばれ、慣れない土地で同じ家に住み、与えられた仕事をこなしたり、パーティーをしたり、ケンカをしたり、恋に落ちたり、という姿を捉えただけのシンプルな内容。特徴は、性別、人種、宗教、セクシャル・オリエンテーションなど境遇の違う人々が選ばれるという点でLGBTQの“キャスト”もほぼ全てのシーズンに一人はいる。

同じころ、ペドロ・サモラという青年がいた。

既に全米の学校や教会などを回りエイズについての教育に尽力していた彼は、メディアの注目も集めていた。そんな時、ペドロは『Real World』の存在を知る。ワシントンD.C.で行われたプライドイベントで出会ったエイズ教育者ショーン(Sean Sasser)から、当時話題だった『Real World』を通して全米に向かってHIV/エイズの知識を広めることを勧められる。啓蒙活動では移動が多く、体力的に疲れを感じていたペドロは、早速、MTVにオーディションテープを送ることを決意する。シーズン3の舞台はサンフランシスコ。

彼は当初から自らの経験と存在を通しアメリカに変化を与えるために、戦略的にテレビ出演を考えていた。

1994年2月。出演が決まり、西海岸の港町についたペドロは22歳。ゲイであること、HIVポジティブであることを明らかにし、ルームメイト半数のサポートを受けつつも、他のメンバーから直に差別を受けた。それでも彼はエイズに関する正確な知識を丁寧に共有し続けた。

アメリカのテレビで、オープンにゲイの青年が笑顔で出演することすら滅多になかった90年代初め。しかし、彼はその上、ラテン系であり、人種的にも少数派だった。そして、HIVポジティブ。エイズに関して、今以上に恐怖心や差別も激しかった時代に彼の存在が与えた影響は凄まじかったに違いない。

それだけではない(!)、ペドロはプロデューサーの承諾を受け、カメラなしでサンフランシスコに住んでいたショーンと再会。2人は恋に落ち、ショーンは彼らの家によく訪れ、仲睦まじい2人の姿も全米に放送された。そして、2人は愛を誓う小さなセレモニーを行う。カメラの前でペドロとキスをするショーンは、黒人であったこともあり、当時の社会にとってそのイメージは、さらに新鮮だった。このカップルは、アメリカのポップカルチャー史においても重要な出来事となった。

約4ヶ月に及んだサンフランシスコでの滞在(収録)が終了した直後から、その様子は20エピソード(各30分)に渡って全米に放送された。その間、ペドロの体調は急激に悪化。最終回が放送されたのは11月10日。その数時間後、クリントン大統領(当時)の配慮でキューバから難民としてアメリカに渡ったばかり3人の兄弟(14年ぶりに再会)を含む家族の見守るなか、ペドロはマイアミの病院で息を引き取った。

ペドロがでHIV感染を知ったのは、彼が17 歳のときだった。後に、自らが公の前に出ることで、HIV/エイズの知識とそれと生きる人間の力になれると考え行動を始めた。MTVという大企業と多数派の流れにのまれず活躍したその姿は、主にアメリカにおける白人以外のクィア・アイデンティティや表現者について研究をした社会学者ホゼ・ムニョス(彼もキューバ出身)のエッセイ『Pedro Zamora's Real World of Counterpublicity: Performing an Ethics of the Self』においても、その非公共性の動きが評価される。

ムニョスは2013年に他界。その追悼イベントのためにパフォーマンス集団My Barbarianがそのエッセイを映像化した。そこで彼らが引用するペドロの言葉は切なく響く。同時に、自分ならではの命を自ら考えて生きる選択肢の存在を訴えているようにも感じられる。

「僕はきっと30歳までもたない

きっと30歳を迎える前に死ぬ

でも もちろんそれは統計的なはなしで

常に自分に言い聞かせないといけないことは

僕は統計ではないということ

自分の人生に

何らかの意味を見出さなければならないんだ」

燦然たる存在

/CONTEXT for ALTERNATE ENDINGS

『ALTERNATE ENDINGS』 と合わせての鑑賞をおすすめするビデオを紹介します。

Visual AIDSが2015年のDay With(out) Artで発表したこの作品『RADIANT PRESENCE』です。HIV/エイズをもつアーティストによる作品の莫大なデータベースArtist + Registryから、9人のアーティスト、アクティビスト、キュレーターが選んだ作品とともに、現在のHIV/エイズに関する統計や衝撃的な事実が織り込まれています。

これまでに3900万人がエイズ関連の病で亡くなっている。

今日 HIVとともに生きる人の数は 世界で3600万人。

HIVと生きる人のうち その41%だけが治療を受けることができている。

アメリカでは HIVの治療費は年間 36,000ドルにおよぶこともある。

HIVと生きる人の半数は50歳以上。2020年にこの数は70%に達する。

2010年、24歳以下のHIVをもつ若者の半数は、自らが陽性であることを知らなかった。

アメリカで 白人以外の女性におけるHIV感染の可能性は白人女性の20倍である。

アメリカでもっとも急速にHIV陽性者が増えている層はトランスジェンダーの女性である。

過去にHIV陽性者が、同意上のセックス、嚙みつく、唾をはいたという行為を理由に、アメリカの36州で起訴されている。

2015年、他者にHIVの「罪なる暴露をした」と23歳のマイケル・ジョンソンに懲役30年が科された。

HIVを罪にすることはリスクや被害のはなしではない。スティグマの問題だ。

エイズは終わらせられる

RADIANT PRESENCEは2015年12月1日にウェブ上で公開され、その3日後にニューヨークを中心に数ヶ所で投影されました。本作は1990年に制作されたスライドショー『Electric Blanket』にインスパイアされており、Electric Blanketも当時、ニューヨークのクーパー・ユニオン(大学)で投影されたことに由来しています。ナン・ゴールディンやピーター・ヒュージャー、アレン・フレームなどの写真200点とエイズに関するテキスト、データ、スローガンから構成され、日本でも1994年に行われたエイズ国際会議に合わせて横浜で投影されたそうです。

マイアミやサンフランシスコのカストロ・シアターに加えて、下のビデオでは2015年にRADIANT PRESENCEがニューヨークで投影されたときの様子が記録されています。グッゲンハイム美術館、メトロポリタン美術館、そして、東海岸で最もエイズ患者が入院していたセント・ビンセント病院(現在は外壁を一部残しつつ同地に高級マンションが建設中)の外壁に様々な真実が眩しく映されています。

RADIANT PRESENCE 選定者:Bill Arning, Ian Alteveer, Chris Vargas, Rae Lewis-Thornton, Mark S. King, Allen Frame, Maria Mejia, Jack Mackenroth, and Kimberly Drew

アーティスト:Stephen Andrews, AZT, Jurgen Baldiga, Bizzy Barefoot, Barton Lidice Beneš, Luis Carle, Walt Cessna, Tseng Kwong Chi, Lucretia Crichlow, Darkroom Danny, Chloe Dzubilo, Brent Nicholson Earle, Rotimi Fani-Kayode, Benjamin Fredrickson, Tim Greathouse, Max Greenberg, Carlos Gutierrez-Solana, Veritee Reed Hall, John Hanning, W. Benjamin Incerti, Derek Jackson, Shan Kelley, Kia Labeija, Nancer LeMoins, David McDiarmid, Joyce McDonald, Kissa Millar, Mark Morrisroe, Jon Nalley, Ray Navarro, Luna Luis Ortiz, Richard Renaldi, Hunter Reynolds, Juan Rivera, Eric Rhein, Jeffrey Scott, Steed Taylor, Hector Toscano, L. Robert Westeen, Jorge Veras, Bruce Volpone, Albert Winn, Martin Wong, David Wojnarowicz, Lina Yaroslavska

ヴィジュアル・エイズとは

/CONTEXT for ALTERNATE ENDINGS

ART. AIDS. ACTION.

これはVisual AIDS(ビジュアル エイズ)のスローガンです。

英語で visual aid(ビジュアル エイド)というと教育現場などで使われるスライドや表を使った視覚資料のこと。それとかけてつけられたこの名前通り、彼らは現在でもHIVとともに生きるアーティストのために情報提供や支援などを通しサポートし、アートでエイズに対する偏見や問題と戦い続け、そして亡くなったアーティストの偉業の保存にも尽力しています。

1988年秋に数ヶ月におよぶ準備を経てアメリカ合衆国のニューヨークで発足したVisual AIDS。 創設者はアート批評家でライターのロバート・アトキンズ、キュレーターのゲリー・ガレルス、トーマス・ソコロフスキ、ウィリアム・オランダー(1951-1989)の4人でした。 同年末の報告では、アメリカでのエイズ感染者数合計は82,362人、死亡者61,816人。すでに次々と友人たちをエイズで失っていた彼らは、アートコミュニティにおけるエイズの影響を記録しようと試みます。 彼らは、「レッドリボンプロジェクト」や「Day Without Art」、街のランドマークなどの灯りを消す「Night Without Light」などのプロジェクトを企画し、アートとエイズコミュニティを一つにしていきました。 パネルディスカッション、展覧会、フォーラム、レジデンシー、出版などを通しエイズへの関心を高めHIVの問題について会話を絶やさず、HIVやエイズとともに生きるアーティストを支援しています。

1994年からはアーティストの作品や活動の保存と公開も始まりました。これは、HIV/エイズのアーティスト情報データベースとしては最大で、アーティスト、キュレーター、教育者、研究者、学生などが展覧会や出版物及びインスピレーションのために利用しています。 これらの資料をデジタル化したオンライン上のアーカイブプロジェクト「Artist+Registry」も2012年に始動。 このデータベースはエイズに関するアート、アートを使った運動、そしてHIVと生きながら制作を続けるアーティストの重要性を教えてくれます。 そしてエイズによって亡くなったアーティストの偉業を保存すると同時にアーティスト側もデータベースを通し、世界に向けて活動を発信することができるのです。

団体理念としては、以下のことが掲げられています。

・効果的なエイズに関する現状改善の訴え(AIDS advocacy)によって、根深い部分で関連する問題(貧困、ホモフォビア、人種差別、民族差別など)の広まりを抑える。

・我々の活動は、HIV/エイズとともに生きる人々の可視化、尊厳、権利を確認・肯定するものである。

・HIV/エイズ予防とはハームリダクションのことであり、科学によって示される。 イデオロギーではない。

・我々はレッドリボンプロジェクトとDay With(out) Artのような、アートを通した運動の歴史を基盤としている。

・Visual AIDSは、一般に開かれ、誰でも参加できるアートを奨励する。

・反映と議論と行動を助長し推進するというリスクをおうアートを信じている。

現在、数多くあるコンテンポラリーアート団体のなかで、この問題に全力を尽くす唯一の団体であるVisual AIDS。 彼らは、アートを武器として選んだのです。

『The Village』

/

Hi Tigerのデレック・ジャクソンが『The Villgae』で時折唸るように歌っている詩。

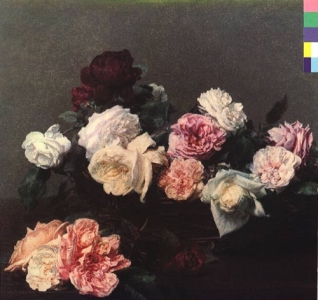

この曲のオリジナルは現在も活動を続けるイギリスのバンドNew Orderが1983年に発表したアルバム『権力の美学』に収録されている『The Village』です。

アルバムの原題は『Power, Corruption & Lies』(力、墜落、嘘)。

この曲の背景として考えられことですが、New Orderは前身であるJoy Division のボーカル イアン・カーティスを1980年に亡くしています。そしてエイズは、サッチャー政権でゆれていた当時のイギリスにもひろがりを見せていました。

デレック・ジャクソンは自らの経験を重ね、一部省略しながら新たな解釈とともに、このうたを歌います。

きみに新たな人生が訪れるとき

夜が入り江になるとき

ぼくらは永遠となる

みなそれぞれの道をいく

ぼくらの愛はまるで花

雨と海と時間

海に雨が降るとき

君と僕のために待っている人たちがいて

空には命の尽きるまで

大人しくしている ぼくらのイメージ

2日がたち 僕はまだここにいる

同じ場所 同じ時間

2年後 まだこんなとこにいる

同じ場所 違う時間

ぼくらの愛はまるで花

雨と海と時間

ぼくらの愛はまるで花

太陽と海と時間

木々と時間たち

![Art Is Not Enough [With 42,000 Dead . . .] / Manuscripts and Archives Division, The New York Public Library. The New York Public Library Digital Collections.](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/559cd014e4b0560c42b41cc1/1476670809814-NYSJKMUL9EQRNFTUAGQJ/image-asset.jpeg)