ノーマルの気になる催し物リスト2021年9月

/Normal’s List

September 2021

最新情報や詳しい情報はそれぞれのウェブサイトなどで確認してくださいね。

8/13(金)~11/30(火) ジュリオ・ル・パルク展「ル・パルクの色 遊びと企て」 ◎銀座メゾンエルメス フォーラム https://www.hermes.com/jp/ja/story/maison-ginza/forum/210813/

8/17(火)—10/10(日) 山城知佳子展「リフレーミング」 ◎東京都写真美術館 http://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4023.html

8/25(水)〜9/26(日) グループ展「one's signal—後期」 ◎KEN NAKAHASHI https://kennakahashi.net/

8/25(水)〜9/5(日) 齋藤彰英展「東京礫層:Tokyo Gravel」(オープン・ウォーター~水(*)開く~) ◎iwao gallery https://openwater-mizuhiraku.com/tokyogravel/index.html

8/27(金)〜 映画『愛のくだらない』 ◎テアトル新宿 http://kudaranai-movie.com

9/1(水)〜9/19(日) Lost in Translation(川嶋 渉、笹岡由梨子、ウーカシュ・スロヴィエツ、高田冬彦、TŌBOE (西條茜+バロンタン・ガブリエ)、ピョトル・ブヤク、アリツィア・ロガルスカ) ◎京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA https://gallery.kcua.ac.jp/archives/2021/7078/

9/3(金)〜5(日) 標本空間vol.1 「無選別標本集」 @北千住BUoY http://samplenet.info/play/space01/

9/3(金)〜 映画『アナザーラウンド』(『偽りなき者』のトマス・ビンターベア新作) ◎新宿武蔵野館、ヒューマントラスト有楽町、渋谷シネクイントほか https://anotherround-movie.com/

9/5, 12, 19, 26 東南アジアろうLGBTQ会議2021 ◎オンライン https://deaf-lgbt-center.jimdofree.com/

9/6(月) シンポジウム「文学と法におけるLGBTQ ~李琴峰氏が語る台湾日本のLGBTQ文学と法制度」(李琴峰、セン・ラージ・ラキ、菅野優香) ◎同志社大学烏丸キャンパス志高館 http://drc-fgss.com/2021/09/01/

9/10(金)~9/30(木) フランソワ・オゾン初期作品特集(『Summer of 85』公開記念 特別上映) ◎Bunkamura ル・シネマ https://www.bunkamura.co.jp/topics/cinema/5256.html

9/11(土) 講演 関根信一:「自分とは違う人」も大切にできる世界を 演劇をとおして続けてきたこと(人権(LGBT)講座実行委員会) ◎小平市福祉会館 https://www.city.kodaira.tokyo.jp/event/091/091982.html

9/12(日) 日本Lばなし第20話「私が“クィア”を名乗る理由~マイノリティ×マイノリティを生きる~」ゲスト:岩川ありさ(パフスクール) ◎オンライン https://paflhistory20.peatix.com/

9/12(日)〜9/17(金) ナワポン・タムロンラタナリット監督特集(ぴあフィルムフェスティバル) ◎国立映画アーカイブ https://pff.jp/43rd/lineup/nawapolthamrongrattanarit.html

9月14日(火)~10月10日(日) 石原海展(第15回 shiseido art egg) ◎資生堂ギャラリー https://gallery.shiseido.com/jp/exhibition/4343/

9月15日(水) 呉春生講演会「中国の同志『運動』」(KOSS一般公開イベント) ◎オンライン https://twitter.com/koss_ut/status/1430738602154086401

9/17(金) 雑誌 IWAKAN3号 特集:「政自」 https://www.instagram.com/iwakanmagazine/

9/17(金)〜10/3(日) 「IWAKAN MAGAZINE 3rd EXHIBITION −政自−」 ◎tata-books https://tata-books.com/gallery/234/

9/17(金)〜 ドラマ「セックス・エデュケーション」シーズン3 ◎Netflix https://youtu.be/gk6Q6YXg5nk

9/17(金)~2022年1/10(月) サンリオ展「ニッポンのカワイイ文化60年史」 ◎東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー) https://sanriocharactermuseum.com/

9/18(土) & 19(日) 第21回中之島映像劇場「美術館と映像―ビデオアートの上映・保存―」 ◎国立国際美術館 https://www.nmao.go.jp/events/event/theater_vol21/

9/20(月・祝) 韓国の絵本(loneliness books) ◎Bar Tac's Knot https://qpptokyo.com/news/6140e0a2603feb7b0fcb5e08

9/22(水) 「女性の人権と安全」を大義名分としたトランスジェンダーへのヘイト言論について考えるトーク・セッション ―当事者支援の立場から ◎オンライン https://shelterkikaku.peatix.com/

9/23(木)〜 映画『整形水』(韓国アニメーションサイコホラー) ◎全国公開 https://seikeisui.jp/

9/24(金) 『息子の部屋』ブルーレイ発売(IVC) http://www.ivc-tokyo.co.jp/titles/ma/a0544.html

9/25(土)〜10/3(日) イメージフォーラム・フェスティバル2021 ◎シアター・イメージフォーラム、スパイラルホール http://www.imageforumfestival.com/bosyu2021/

9/25(土)〜10/10(日) 展示「ふとった女、Q」 (CHITO、岡本美穂、宇和島英恵) ◎ニュースペース パ、神宮前2丁目商店街 外壁面 https://www.instagram.com/fatlady.q/

9/27(月)〜10/18(月) 映画『ひとまずさよなら “ユア ビゲスト ファン”』配信(ノーマルスクリーン) ◎オンライン http://normalscreen.org/events/aranas ★

10/1(金)〜 映画『TOVE/トーベ』 ◎新宿武蔵野館、Bunkamura ル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか https://klockworx-v.com/tove/

10/2(土) ステフ・アラナスさんとオンライントーク『ひとまずさよなら “ユア ビゲスト ファン”』監督 (立教大学、ノーマルスクリーン) ◎オンライン http://normalscreen.org/events/aranas ★

「ふとった女、Q」 (CHITO、岡本美穂、宇和島英恵)https://www.instagram.com/fatlady.q/

その頃、インターネットでは...

・「ファッション イン ジャパン 1945-2020―流行と社会」関連イベントの記録映像配信 https://www.nact.jp/exhibition_special/2020/fij2020/

https://vimeo.com/user/119070984/folder/4473659

・ホー・ツーニェン(何子彦)『反射光』『Newton』配信 on 森美術館 https://www.mori.art.museum/jp/mamdigital/02/index.html

・「アナザーエナジー展:挑戦しつづける力―世界の女性アーティスト16人」作家インタビュー映像配信 on 森美術館 https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/anotherenergy/02/index.html

・『IT’S A SIN 哀しみの天使たち』紹介記事 on JaNP_plus https://janpplus.jp/topic/719

・It's a Sin Podcast (スターチャンネル)on Spotifyなど https://twitter.com/starchannel/status/1430047220343074824

・「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展 オンライン展示アーカイブ on 東京都現代美術館 https://www.mot-art-museum.jp/events/2021/08/eikoishioka_special/

・ラッシュ(RUSH)裁判オンライン報告会(ラッシュ(RUSH)の規制を考える会) https://youtu.be/xvzNzHLMSBo

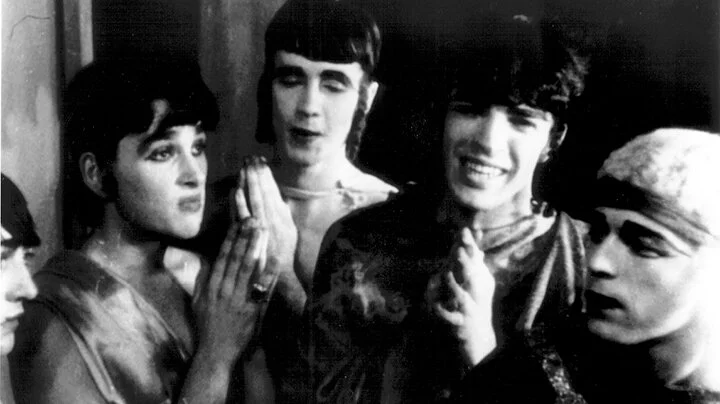

・彼の髪の色(短編映画|ノーマルスクリーン ) http://normalscreen.org/blog/colour ★

・映画『Rocks/ロックス』 (APARTMENT by Bunkamura LE CINÉMA) https://www.bunkamura.co.jp/cinema/apartment/

・「キース・ヘリング〜ストリート・アート・ボーイ〜」 (ドキュメンタリー|配信|MadeGood)https://www.madegood.com/keith-haring-street-art-boy/

・全国の通販で買える個人書店一覧(里山社、WEBmagazine温度、エトセトラブックス) https://note.com/satoyamasha77/n/n351c10016b7e

・入管・難民問題 特集(毎日新聞) https://mainichi.jp/immigrationjpn/

![増塩太朗[ Rumor Has It ]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/559cd014e4b0560c42b41cc1/1623464056883-HI91KWBXF4YB0LBM2EZ4/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88+2021-06-12+11.13.37.png)